2018_01_gennaio

- Dettagli

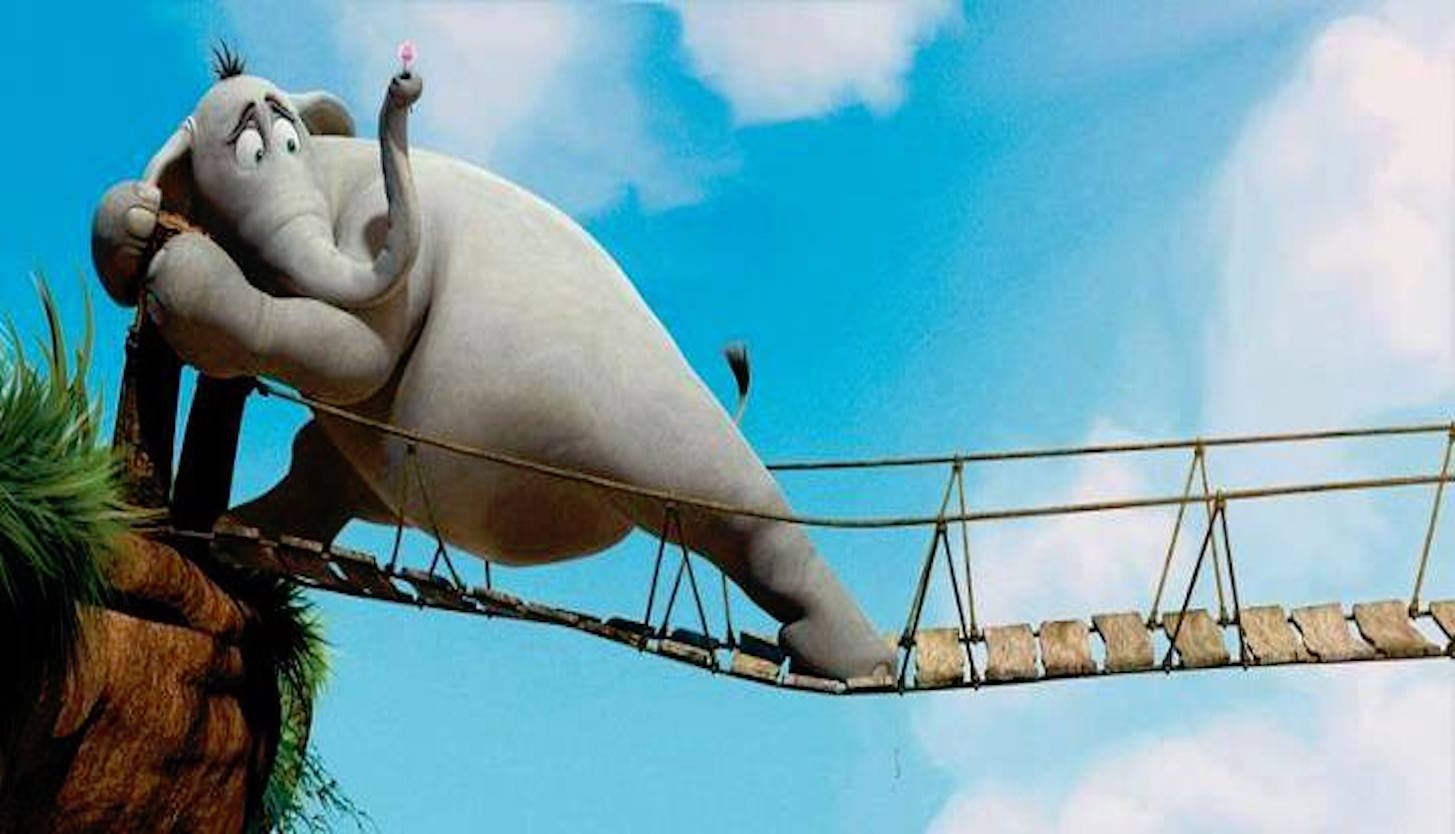

Coraggio. Avere un cuore energico

di Nunzio Galantino

L’etimologia della parola coraggio rimanda sia al provenzale coratge sia al latino volgare corat-cum, aggettivo di coratum, forma popolare di cor (cuore). C’è anche chi riconduce l’etimologia di coraggio acor (cuore) habere (avere) o cor agere (agire col cuore). In ogni caso, al centro resta il riferimento al cuore. Sicché avere coraggio significa letteralmente avere cuore. Possedere cioè la forza d’animo, la volontà necessaria e la conseguente capacità di affrontare situazioni pericolose, difficili, penose o imprevedibili.Avere coraggio, comunque, non equivale ad avere un cuore... qualsiasi.

La persona coraggiosa ha un cuore energico, forte, determinato che diventa elemento propulsore di gesti, scelte e progetti pieni di vita, capaci di percorrere strade nuove e, per questo, coraggiosi. La persona coraggiosa provoca ammirazione, spesso catalizza attenzione, coinvolge e trascina. Talvolta può anche indispettire e frustrare la voglia di agire degli altri. Importante è – esercizio difficile ed impegnativo - coltivare il

- Dettagli

"Padre nostro, tu non ci tenti"

di Gianfranco Ravasi

È stato uno stillicidio che mi ha accompagnato da anni. La domanda era sempre la stessa, anche da parte dei lettori di questa pagina: come si giustifica la sesta delle sette invocazioni di quell’oratio perfectissima di Gesù – come la definiva s. Tommaso d’Aquino – che è il Padre nostro, cioè «non ci indurre in tentazione»? I giornali hanno già riferito le considerazioni di papa Francesco sulla incongruità di questa resa a cui poi si è associata la Conferenza Episcopale Italiana, mentre altri vescovi di varie lingue avevano da tempo introdotto variazioni del tipo «non abbandonarci alla tentazione», «non farci entrare nella tentazione», «non lasciarci entrare in tentazione» e così via.

È curioso notare che la «brutalità» della resa latina della Vulgata – ne nos inducas in tentationem – creava imbarazzo già nell’VIII secolo: due manoscritti latini dei

- Dettagli

Festa della Santa Famiglia - 28 gennaio 2018

“Oggi devo fermarmi a casa tua”,

dove abitano coloro che consideri tua famiglia!

scheda

- Dettagli

I “cristiani del campanile” e quelli del vangelo

I “cristiani del campanile” e quelli del vangelo

di Enzo Bianchi

Questa mia riflessione mensile vuole essere una lettura di ciò che accade nella chiesa che è in Italia, delle sue virtù donatele dal Signore sempre fedele. Ma anche delle sue debolezze che, a volte, la estenuano e la pongono in contraddizione con il Vangelo di Gesù Cristo. È questa l'unica parola del Signore che permane e chiede una "forma", uno "stile" al cristiano e alle comunità cristiane presenti nella storia. Non si può negare e trovandomi sovente in altre Chiese europee ne ricevo la testimonianza — che la Chiesa italiana è ancora una presenza viva, ricca di doni e tutt'altro che marginale nella società. L'elemento maggiormente attestato è la testimonianza di carità che essa offre.

In tutto il territorio della penisola, in ogni diocesi c'è stata in questi anni una costante attenzione ai deboli e ai poveri: i fedeli, attraverso il volontariato e la disponibilità dei doni, hanno reso possibile un'organizzazione della carità veramente efficace, capace di raggiungere, in modo capillare, le realtà della sofferenza e del bisogno. Soprattutto le strutture diocesane della Caritas, ma non solo, conferiscono alla Chiesa un volto caritatevole, attento prioritariamente ai poveri. È un tratto tipico della Chiesa italiana fin dal XIX secolo. E papa Francesco ha trovato ad accogliere la sua insistente predicazione sui poveri — destinatari sì della carità, ma anche soggetti che insegnano ed evangelizzano — una Chiesa che, in forme adeguate al mutare dei tempi, sapeva offrire una bella testimonianza.

Questo atteggiamento caritativo è dovuto anche alla sua capacità di prossimità con la gente: i presbiteri, in particolare, sono vicini alle persone, stanno in mezzo al gregge, «conoscono», direbbe papa Francesco, «l'odore delle pecore». Specialmente nelle realtà delle parrocchie di montagna, di campagna e delle piccole cittadine, i presbiteri "ci sono": non sono lontani, non vivono atteggiamenti da burocrati o funzionari.

Potranno essere più o meno "santi" agli occhi della gente, più o meno simpatici, ma

- Dettagli

Don Matteo piace perché non assomiglia ai preti veri

di Marco Marzano

In tempi di secolarizzazione galoppante, il popolarissimo prete-investigatore televisivo Don Matteo rappresenta un magnifico spot per la Chiesa Cattolica: incarna la figura del sacerdote ideale, della guida spirituale modello.Terence Hill è un attore eternamente giovane malgrado i quasi ottant’anni, è bello, alto, biondo, è fisicamente prestante e così agile da scendere con una sola mossa dalla sua vecchia bicicletta.

Don Matteo vive in una bellissima canonica, arredata con gusto ed è un tipo elegante, con la sua lunga tonaca nera e il basco sulla testa, il corpo curato e slanciato. Poi è simpatico e intelligentissimo, scopre prima dei carabinieri, anche grazie alla complicità del maresciallo Cecchini (il bravo Nino Frassica), i colpevoli degli innumerevoli reati che si consumano in quel magnifico angolo di Umbria (prima Gubbio ora Spoleto) dove la serie è girata.

È inoltre un uomo totalmente devoto alla causa della fede e al servizio dell’istituzione, perfettamente e completamente asessuato, privo di una vita privata e intima, senza contraddizioni, sofferenze, lacerazioni interne, stupide complessità esistenziali, in definitiva senza desideri che non siano quelli di servire l’istituzione che ama e il suo popolo, credente e non. La gente gli porta rispetto, gli chiede consiglio e gli dà del lei; lui usa sempre un tu inferiorizzante e tratta tutti, vecchi e giovani, con la paternalistica sollecitudine che meritano le pecorelle di un gregge di anime smarrite, persone inferiori per status e dignità. Non ha ovviamente una famiglia propria, ma vive con la perpetua e il sacrestano, bruttini e un po’ imbranati, ma anche onesti e volenterosi.

Un “lei” più rispettoso Don Matteo lo adopera solo con i capi della locale stazione dei carabinieri, riconosciuti come suoi pari nella gerarchia sociale, come persone davvero degne di rispetto e di autentica considerazione. Nella serie di Rai1 al prete in sottana nera è attribuito il monopolio assoluto della virtù: in ogni episodio Don Matteo impartisce qualche lezioncina moralistica, spiega, soprattutto ai colpevoli, quale sia il vero senso della vita e illustra il valore e la bellezza della conversione al cristianesimo e della redenzione. È un pastore misericordioso e comprensivo, sempre

- Dettagli

La censura sulla collera di Gesù

di Enzo Bianchi

In questa stagione ecclesiale caratterizzata anche dall’interesse e della ricerca riguardo all’umanità di Gesù, permane tuttavia una certa timidezza nell’analizzare e mettere in rilievo i sentimenti di Gesù. In particolare si evita di leggere uno di questi modi di comportarsi da parte di Gesù: la collera, l’ira, lo sdegno. A volte si ha l’impressione che si voglia presentare un Gesù uomo come noi, ma dolciastro, oleografico, forse perché l’atteggiamento della collera contrasta con il dominante bisogno di dolcezza, mitezza, rimozione e negazione del conflitto. Eppure, se prendiamo il vangelo più antico, quello secondo Marco, questo tratto di Gesù – mitigato dagli altri evangelisti e talvolta addirittura assente – emerge con chiarezza: l’ira, la collera, lo sdegno non sono solo sentimenti umani che non significano modi peccaminosi, ma sono anzi segno che in Gesù c’erano passione e forte convinzione. La collera è reazione all’indifferenza, al silenzio complice, alla tolleranza acquiescente, alla clemenza a basso prezzo, tutti atteggiamenti che accompagnano chi non conosce l’amore, la passione dell’amore. La collera è l’altra faccia della compassione! Per questo non è possibile dimenticare le parole dure di Gesù, le sue invettive, i suoi atteggiamenti verso alcune situazioni e a volte anche verso gli stessi discepoli. La minaccia, l’invettiva deve essere detta, se è pronunciata come

- Dettagli

Sguardi «contemplativi» sull’ospite

di Nunzio Galantino

«(...) Siamo tutti in qualche modo, nelle nostre interiorità, ospiti di qualcosa che arriva all’improvviso; che sia una crisi, o un ricordo, o una spina nel cuore. Consapevoli di questo, dovremmo tutti accogliere, abbracciare e far riposare l’altro che stenta, piegato sotto il peso dell’incomprensibile, affamato di una ragione e di uno scopo per la sua vita.

Nella lingua italiana il termine “ospite” indica contemporaneamente sia chi chiede accoglienza sia chi la offre, come a dire che c’è un legame sottile e nascosto e che, in fondo, la precarietà – e la lontananza – appartiene a tutti, è cosa comune, ci rende simili e quindi fratelli. (...) C’è bisogno di uno sguardo "contemplativo” per cogliere la ricchezza, ma anche la fatica di gesti capaci di migliorare il nostro mondo piuttosto che incattivirlo seminando sterili sospetti e letture faziose. (...)

Fermarsi a ri-leggere la propria vita, con questo sguardo, mentre si continua a camminare volgendo il pensiero a quel che si è lasciato, oppure a quel che si attende, o a quel che si sogna. Per la mia storia personale e per quel che ora vivo, sogno una Chiesa che possa farsi ospite tra gli ospiti (....) Cosa c’è di più bello che sentirsi a casa? Mi son chiesto tante volte incontrando degli sconosciuti con

- Dettagli

RE FEDERICO

«C'era un re di nome Federico

che andò in guerra e cercava il nemico.

Ma il nemico era andato

a comprare il gelato

infischiandosene del re Federico

- Nemico, nemico, vieni fuori che ti aspetto! -

- Adesso no, finisco il sorbetto -.

- Vieni fuori che ti aspetto con la spada e con la lancia -.

- Adesso no, perchè ho il mal di pancia- .

Re Federico per la disperazione

buttò la corona e andò in pensione».

da Gianni Rodari, "Le filastrocche del cavallo parlante"

- Dettagli

SPOSI AL VOLO & PENSIERI TERRA TERRA

La notizia del papa che sposa in aereo hostess e steward ha comprensibilmente fatto il giro del mondo. Ma per la ragione sbagliata. Chi si è soffermato sulla location plateale - l'aereoplano - ne ha tratto conclusioni davvero terra terra.

Se invece si ascolta la storia dei due, già sposati civilmente da anni e genitori, ci si rende conto che la notizia è un'altra, e cioè che il papa mette in atto la cura pastorale richiesta in Amoris Laetitia. Quello che ha fatto è descritto minutamente al n. 78:

«Lo sguardo di Cristo, la cui luce rischiara ogni uomo (cfr Gv 1,9; Gaudium et spes, 22) ispira la cura pastorale della Chiesa verso i fedeli che semplicemente convivono o che hanno contratto matrimonio soltanto civile […] Quando l’unione raggiunge una notevole stabilità attraverso un vincolo pubblico – ed è connotata da affetto profondo, da responsabilità nei confronti della prole, da capacità di superare le prove – può essere vista come un’occasione da accompagnare verso il sacramento del matrimonio, laddove questo sia possibile».

Ha verificato le condizioni. Era possibile.

Ha preso l'occasione. Al volo.

di Paolo Pegoraro - 18 gennaio 2018

- Dettagli

«Il peggiore analfabeta

è l’analfabeta politico.

Egli non sente, non parla,

nè s’importa degli avvenimenti politici.

Egli non sa che il costo della vita,

il prezzo dei fagioli, del pesce, della farina,

dell’affitto, delle scarpe e delle medicine

dipendono dalle decisioni politiche.

L’analfabeta politico è così somaro

che si vanta e si gonfia il petto

dicendo che odia la politica.

Non sa l’imbecille che dalla sua

ignoranza politica nasce la prostituta,

il bambino abbandonato,

l’assaltante, il peggiore di tutti i banditi,

che è il politico imbroglione,

il mafioso corrotto,

il lacchè delle imprese nazionali e multinazionali».

Bertolt Brecht

- Dettagli

Queste foto paradossali mostrano il divario estremo tra ricchi e poveri:

https://www.lifegate.it/persone/news/oxfam-disuguaglianza-economica

- Dettagli

Al salam aleikum

Namaste

Shalom

Pace

Mayi moni

Ci sono milioni di colori

Milioni di suoni come di religioni

Milioni di

- Dettagli

"Le persone non falliscono perché mirano troppo in alto e sbagliano, ma perché mirano troppo in basso e riescono".

dal web

- Dettagli

- Dettagli

«Avevo una scatola di colori

brillanti, decisi, vivi.

Avevo una scatola di colori,

alcuni caldi, altri molto freddi.

Non avevo il rosso

per il sangue dei feriti.

Non avevo il nero

per il pianto degli orfani.

Non avevo il bianco

per le mani e il volto dei morti.

Non avevo il giallo

per la sabbia ardente,

ma avevo l’arancio

per la gioia della vita,

e il verde per i germogli e i nidi,

e il celeste dei chiari cieli splendenti,

e il rosa per i sogni e il riposo.

Mi sono seduta e ho dipinto la pace».

Talil Sorek - Talil Sorek era una ragazza israeliana tredicenne quando ha scritto questa poesia che ha vinto un premio ed è diventata famosa in tutto il mondo. Attraverso un’immagine molto semplice, Talil ci fa riflettere su ciò che può significare la parola “pace” in una zona come il Medio Oriente, teatro di molte terribili guerre.

- Dettagli

Il 25 dicembre del 1937 a Stamford Bridge si affrontarono Chelsea e Charlton Athletic. Al 55', sul punteggio di 1-1, l'arbitro e i capitani decisero di sospendere la gara a causa della forte nebbia ma l'estremo difensore - e in seguito leggenda - del Charlton, Sam Bartram, non se ne accorse e rimase in campo per mezz'ora in uno stadio ormai vuoto. Lo ritrovò un poliziotto a cui spiegò: "Pensavo stessimo attaccando da un po'".

Leggendo questa storia mi è venuta in mente la vignetta di Charlie Brown che dice: "Una volta ho creduto di vincere nel gioco della vita. Poi mi sono accorto che il gioco era fermo".

- Dettagli

FINO A BRUCIARSI GLI OCCHI DEL CUORE

Eran partiti da terre lontane:

in carovane di quanti e da dove?

Sempre difficile il punto d’avvio,

contare il numero è sempre impossibile.

Lasciano case e beni e certezze,

gente mai sazia dei loro possessi,

gente più grande, delusa, inquieta:

dalla Scrittura chiamati sapienti!

Le notti che hanno vegliato da soli,

scrutando il corso del tempo insondabile,

seguendo astri, fissando gli abissi

fino a bruciarsi gli occhi del cuore!

Naufraghi sempre in questo infinito,

eppure sempre a tentare, a chiedere,

dietro la stella che appare e dispare,

lungo un cammino che è sempre imprevisto.

Magi, voi siete i santi più nostri,

i pellegrini del cielo, gli eletti,

l’anima eterna dell’uomo che cerca,

cui solo Iddio è luce e mistero.

(David Maria Turoldo)

- Dettagli

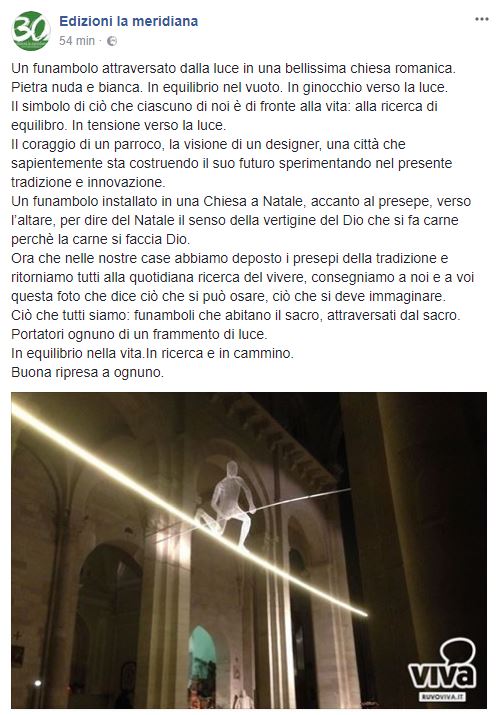

È bello ciò che è buono

di Nunzio Galantino

«La bellezza risplende nel cuore di colui che ad essa aspira più che negli occhi di colui che la vede» (K. Gibran). È proprio vero, la bellezza è difficile da riconoscere e da godere senza uno sguardo interiore. È difficile almeno quanto coglierne fino in fondo la radice semantica perché sempre la bellezza tende a comunicare un mistero, una promessa; non sopporta atteggiamenti predatori. E non c’è luogo esclusivo per la bellezza. Nella bellezza si sperimenta qualcosa di infinito, che spinge oltre fino a far sperimentare la pochezza delle parole.

Il latino bellus (bello), dal quale deriva bellezza, è diminutivo di una forma antica di bonus (buono), prossimo al nostro “carino”. Nella cultura greca arcaica, la bellezza indica l’ideale di perfezione fisica e morale dell’uomo. È concepita come un valore assoluto donato dagli Dèi all’uomo ed è spesso associato alle imprese di guerra dell’eroe omerico. Il fatto che il termine si origini dalla sostantivizzazione di una coppia d’aggettivi (bello e buono) contribuisce ad associare la bellezza non solo a ciò che è bello per il suo aspetto esteriore. Essa è connessa anche al comportamento moralmente buono. Si capisce allora perché la bellezza – quella vera - è un mistero che ci raggiunge, avvolge e trasfigura. Essa trova dimora, ad esempio, nella natura non violata, nel volto di un

- Dettagli

Lo dirò con un sorriso

Lo dirò con un sorriso

di David Maria Turoldo

«Andrò in giro per le strade sorridendo,

finché gli altri diranno: "E' pazzo!».

E mi fermerò soprattutto

coi bambini a giocare in periferia,

poi lascerò un fiore ad ogni finestra

e saluterò chiunque incontrerò per via,

stringendogli la mano.

E poi suonerò con le mie mani le campane della torre a più riprese

finché sarò esausto,

e dirò a tutti: PACE!

Ma lo dirò in silenzio

e solo con un sorriso,

ma tutti capiranno».