- Dettagli

Davide Van de Sfroos

"Setembra"

dall'album "Yanez" (2011)

Setembra, setembra deent in un piatt de carta,

setembra, setembra, nell' oli del missulten

mazurca e la polka e il ballo del qua qua,

balera che balla, che gira, che gira, che balla restando

dov'è.

El prevet el sona 'l bass, el macelar la bateria

una cicada de bira e gazusa la paar una piscina per

quatru muschitt,

el gatt che ai sett uur l'era bianch l'è diventà negru ... a

pesciaad in del cüü

Braciole, ghiaccioli, pulenta e spüzza de alga,

cedrata Tassoni e una Vedova Clicquot,

sutann, culann e donn cun mila prufoemm.

Mariangelo el fà un valzer cumè un ussaro a pèe biutt.

El nonu el giüga a scupa ma la sua memoria l'è nada

a durmi

el Nando l'è senza dencera el parla cul Toni che l'è

senza amplifòn,

domanda di Formula Uno, quel oltru el respuund che

gh'è mort un vedèll.

Varda che loena stasira l'è cürva che paar un seghezz,

a chi che ghe diis che l'e'slaa l'è finida che tajumm ...

la lengua de mèzz.

Spazzenn, pustenn cun so'l vesti de la festa, ma

suta 'l vesti gh'è ancammè la cioca de ieer.

El Naccia el minaccia d~Jümà una steca de Stop,

el cumpra quaranta boeri perchè el vào venc l'urelocc

Per digerila salsa verda el Rico eJ beef quatordess

Fernet,

el veed la Madona del san Marten che giüga cunt i bucc

e cun la sua crapa,

el piaang per i ricordi in Albania anca se all' epoca ... el

gh'era trii ann.

Silenzio, silenzio che i disen la lutteriia,

gh'è in palio una barca cunt i remuij e anca 'l mutur;

e rüga, e pesca, e varda una stella cadente

e fann burlà giè sett 0 vott che magari el porta bonn.

El Francu, che g'ha avüü una paresi, l'ha vengiüü 'na

racheta de tènis,

el Tino "gamba de legn" una bicicletta che l'è 'l secuund premi.

La barca la veeng un sciuur de Verbania che hann dii ...

hann dli che g'ha soe anca 'n cantieer.

Varda che loena stasira l'è cürva che paar un seghezz,

a chi che ghe diis che l'està l'è finida che tajum ... la

lengua de mèzz

a chi che ghe parla ancamà de luteria ghe tajum la

barca ... de mèzz

TRADUZIONE:

Settembre, settembre, dentro un piatto di carta,

settembre, settembre nell'olio del missoltino

mazurca, la polka e il ballo del qua qua

balera che balla, che gira, che gira, che balla restando dov'è.

Il prete suona il basso, il macellaio la batteria

uno sputo di birra e gazzosa sembra una piscina a quattro moscerini

il gatto che alle sette era bianco è diventato nero... a pedate nel culo.

Braciole, ghiaccioli, polenta e puzza di alghe,

cedrata Tassoni e una Vedova Clicquot,

sottane, collane e donne con mille profumi.

Mariangelo fa un valzer come un ussaro a piedi nudi.

Il nonno gioca a scopa ma la sua memoria è andata a dormire

il Nando è senza dentiera e parla con Toni che è senza amplifon,

domanda di Formula Uno, l'altro risponde che gli è morto un vitello.

Guarda che luna stasera è curva che sembra un falcetto

a chi ci dice che l'estate è finita tagliamo la lingua a metà.

Spazzino, postino col vestito della festa

ma sotto il vestito l'ubriacatura di ieri.

Il Naccia minaccia di fumare una stecca di Stop

compra quaranta boeri per vincere l'orologio.

Per digerire la salsa verde Rico beve quattordici Fernet

e vede la Madonna del San Martino che gioca con le bocce e con la sua testa

e piange per i ricordi in Albania anche se all'epoca.... aveva tre anni.

Silenzio, silenzio, che dicono la lotteria

c'è in palio una barca con i remi e anche il motore,

e gira e pesca e guarda una stella cadente

e fanne cadere sette o otto che magari porta bene.

Franco, che ha avuto una paresi, ha vinto una racchetta da tennis,

Tino "gamba di legno" una bicicletta che è il secondo premio.

La barca la vince un signore di Verbania che dicono...dicono che ha anche un cantiere

Guarda che luna stasera è curva che sembra un falcetto.

A chi ci dice che l'estate è finita tagliamo la lingua a metà

e chi ci parla ancora di lotteria tagliamo la barca ... a metà

- Dettagli

Liturgia laica

tratto da Madeleine Delbrêl (1904-1964), Il piccolo monaco

Tu ci hai condotto stanotte in questo bar che ha nome "chiaro di luna".

Volevi esserci Tu, in noi, per qualche ora, stanotte.

Tu hai voluto incontrare,

attraverso le nostre povere sembianze,

attraverso il nostro miope sguardo,

attraverso i nostri cuori che non sanno amare,

tutte queste persone venute ad ammazzare il tempo.

E poiché i Tuoi occhi si svegliano nei nostri e il tuo Cuore si apre nel nostro cuore,

noi sentiamo il nostro labile amore aprirsi in noi come una rosa espansa,

approfondirsi come un rifugio immenso e dolce per tutte queste persone,

la cui vita palpita intorno a noi.

Allora il bar non è più un luogo profano, quell'angolo di mondo che sembrava voltarti le spalle.

Sappiamo che, per mezzo di Te, noi siamo diventati

la cerniera di carne, la cerniera di grazia,

che lo costringe a ruotare su di sé, a orientarsi suo malgrado e in piena notte

verso il Padre di ogni vita.

In noi si realizza il sacramento del Tuo amore.

Ci leghiamo a Te con tutta la forza della nostra fede oscura;

con la forza di questo cuore che batte per Te,

Ti amiamo, li amiamo, perché si faccia di noi tutti una cosa sola.

In noi, attira tutto a Te

- Dettagli

Opinione pubblica nella Chiesa

di don Severino Dianich, teologo

Gli ingenui monsignori romani che hanno preparato il Concilio avevano previsto che tutti i lavori avrebbero dovuto svolgersi con l'obbligo dei padri di conservare il segreto sul loro svolgimento. Se nel primo periodo la regola funzionò solo in parte, dal secondo in poi ogni sbarramento rimase travolto dall'inondazione delle informazioni nell'opinione pubblica, che ne accompagnò lo svolgimento in tutto il mondo con ampi e vivacissimi dibattiti. Anche questo fu grazia. Il “senso della fede” dei fedeli si coagulò, alla fine, nel “consenso della fede” espresso dai Padri nei documenti conciliari, ma non era rimasto un dato passivo né era stato trascurato da loro, come fosse irrilevante. Oggi certamente la comunicazione tra i fedeli non manca, anzi tanto è cresciuta quanto è aumentata la ricchezza dell'informazione. Ma non si può dire che altrettanto sia alto il suo carattere pubblico. Nell'area pubblica risuona forte la comunicazione dei vescovi e del papa, diretta ai fedeli e alla società civile, mentre è solo mormorata la comunicazione dei fedeli ai vescovi e al papa e alla società civile. Questo non fa bene alla Chiesa, né contribuisce alla sua missione. L'anima che fa esistere la Chiesa e la rende un corpo vitale è il dono divino della comunione, ma questa nuova energia vitale infusa nel cuore degli uomini opera nella storia attraverso la comunicazione fra gli uomini. Comunicazione fra tutti - ovviamente - e non solo fra alcuni, o solo da alcuni ad altri. Pio XII in un discorso del 1950 diceva che la Chiesa “è un corpo vivo, e mancherebbe qualcosa alla sua vita se le mancasse l'opinione pubblica: e di tale mancanza il biasimo ricadrebbe sui pastori e sui fedeli”. È un giudizio meritevole di grande considerazione: quando i giornali cattolici saranno i luoghi dell'opinione pubblica dei fedeli e non solo i portavoce dei vescovi la Chiesa sarà veramente “un corpo vivo”.

Dalla Home Page di www.vivailconcilio.it

- Dettagli

«Io e Dio», la teologia da supermarket di Vito Mancuso

di Fabio Luppino

Ci sono stati laici che per una vita hanno cercato un dialogo con Dio, rinunciandovi dopo molte sofferenze. Altri, anche comunisti, hanno scelto la conversione religiosa da anziani, quando l'età lascia più tempo agli interrogativi. Altri ancora hanno speso molta parte della loro vita negando la necessità di Dio. Vito Mancuso, teologo, semplifica e invera: Io e Dio possono toccarsi. L'altra sera Fabio Fazio ha definito il volume di Mancuso, Io e Dio. Una guida per i perplessi , un libro che fa scandalo. Mah... Il teologo ha detto che Dio è un fatto personale. Allora diciamo che siamo in un altro ambito, diciamo che stiamo facendo filosofia. La forza dell'uomo, le sue scelte di sofferenza, battersi per ideali, principi, anche a costo della vita, qui è la verità secondo l'autore. Stiamo parlando di un'altra categoria che con la religiosità non ha nulla a che fare. Stiamo parlando di eroi, uomini a volte nelle mani del caso. Genesi 22: «Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: «Abramo, Abramo!». Rispose: «Eccomi!». Riprese: «Prendi tuo figlio, il tuo unico figlio che ami, Isacco, va' nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò». Mancuso ha raccontato da Fazio che la Bibbia non è tutta così. Lui ha rassicurato i suoi figli che mai farebbe un tale sacrificio. Si tratta di una lettura del testo che stravolge il testo stesso, annega in uno scantinato secoli di esegesi, di dottrina, la teologia, appunto. La Bibbia è un insieme di rinvii simbolici e la citazione televisiva fa credere che sia un testo da leggere, tout court. Mancuso esalta Io e lo vede vicino a Dio. Dio è una scelta. Io e Dio viaggeranno sempre paralleli. Chi ha deciso di entrare nel mistero divino e ci è rimasto tutta la vita non risolvendolo, cercando e non trovando, non ha mai considerato Io in corsa con Dio. Negli scorsi decenni ci sono stati molti sacerdoti di base critici con le gerarchie ecclesiastiche, che non avevano scrupoli nel dire che il potere temporale della Chiesa sia stato la sua stessa negazione. Al contrario la critica è sempre stata all'assenza di Dio, di Cristo da certi altari, l'indulgenza per una pallida interpretazione dei sacramenti. Nemmeno la teologia della Liberazione si sognava di far incontrare Io e Dio, ma puntava al Dio autentico, rivoluzionario in luoghi in cui la Chiesa aveva coperto regimi sanguinari. Anche Hans Küng ha puntato il dito sul deficit di Cristo nella Chiesa (...) Io e Dio di Vito Mancuso segue nel viaggio di laicizzazione della teologia il precedente, L'anima e il suo destino. Siamo alla teologia da supermarket. Alla consolazione. Dopo averlo letto si può anche dire, pur non essendolo mai stati, in fondo anche Io sono cristiano.

in “l'Unità” del 28 settembre 2011

- Dettagli

Servire Cristo nei poveri

di san Vincenzo de' Paoli (1581-1660)

Non dobbiamo regolare il nostro atteggiamento verso i poveri da ciò che appare esternamente in essi e neppure in base alle loro qualità interiori. Dobbiamo piuttosto considerarli al lume della fede. Il Figlio di Dio ha voluto essere povero, ed essere rappresentato dai poveri. Nella sua passione non aveva quasi la figura di uomo; appariva un folle davanti ai gentili, una pietra di scandalo per i Giudei; eppure egli si qualifica l'evangelizzatore dei poveri: «Mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio» (Lc 4, 18). Dobbiamo entrare in questi sentimenti e fare ciò che Gesù ha fatto: curare i poveri, consolarli, soccorrerli, raccomandarli. Egli stesso volle nascere povero, ricevere nella sua compagnia i poveri, servire i poveri, mettersi al posto dei poveri, fino a dire che il bene o il male che noi faremo ai poveri lo terrà come fatto alla sua persona divina. Dio ama i poveri, e, per conseguenza, ama quelli che amano i poveri. In realtà quando si ama molto qualcuno, si porta affetto ai suoi amici e ai suoi servitori. Così abbiamo ragione di sperare che, per amore di essi, Dio amerà anche noi. Quando andiamo a visitarli, cerchiamo di capirli per soffrire con loro, e di metterci nella disposizione interiore dell'Apostolo che diceva: «Mi sono fatto tutto a tutti» (1 Cor 9, 22). Sforziamoci perciò di diventare sensibili alle sofferenze e alle miserie del prossimo. Preghiamo Dio, per questo, che ci doni lo spirito di misericordia e di amore, che ce ne riempia e che ce lo conservi. Il servizio dei poveri deve essere preferito a tutto. Non ci devono essere ritardi. Se nell'ora dell'orazione avete da portare una medicina o un soccorso a un povero, andatevi tranquillamente. Offrite a Dio la vostra azione, unendovi l'intenzione dell`orazione. Non dovete preoccuparvi e credere di aver mancato, se per il servizio dei poveri avete lasciato l'orazione. Non è lasciare Dio, quando si lascia Dio per Iddio, ossia un'opera di Dio per farne un'altra. Se lasciate l'orazione per assistere un povero, sappiate che far questo è servire Dio. La carità è superiore a tutte le regole, e tutto deve riferirsi ad essa. E' una grande signora: bisogna fare ciò che comanda. Tutti quelli che ameranno i poveri in vita non avranno alcuna timore della morte. Serviamo dunque con rinnovato amore i poveri e cerchiamo i più abbandonati. Essi sono i nostri signori e padroni.

Da alcune «Lettere e conferenze spirituali» di san Vincenzo de' Paoli, sacerdote (Cfr. lett, 2546, ecc.; Correspondance, entretiens, documents, Paris 1922-1925, passim)

- Dettagli

Se la politica è il Bagaglino, il Bagaglino chiude

Sipario sul cabaret-simbolo del generone romano, prima andreottiano ora berlusconiano

di Massimiliano Panarari

Si spengono le luci, tacciono le voci

- Dettagli

Anche questa volta la prolusione al Consiglio permanente della CEI è stata generica e inutile (anche lunga: 47.000 battute):

- ha parlato di tutto e di tutti, e quindi è come se avesse parlato di niente e di nessuno;

- ha parlato a tutti, e quindi è come se avesse parlato a nessuno.

Il relativismo (interessato) l'abbiamo ben radicato in casa.

p.s.: Affinché sia "Consiglio" e non "formalità" (che ratifichi ciò che dice il primo che ha parlato), non è proprio possibile che gli altri vescovi che lo compongono discutano seriamente tra loro e con i loro confratelli e giungano a produrre un documento diverso, molto più incisivo?!

don Chisciotte

- Dettagli

Quattro anni fa cominciavo a postare regolarmente sul primo blog che avevo aperto. In breve è diventato un appuntamento quotidiano.

Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito e che lo fanno tuttora!

Un ringraziamento speciale al mio fedele Webmaster, Luca.

Qui sotto un piccolo esempio di ciò che pubblicavamo a quell'epoca: il post del 16 ottobre 2007:

quando si dice che "il lupo perde il pelo, ma non il vizio"!

don Chisciotte

Lo Spirito è il futuro

Non dovrebbe formarsi assolutamente l'opinione che nella storia passata della Chiesa lo Spirito Santo abbia detto tutto ciò che vi è di “essenziale”, sicché nel futuro non ci sarebbe da attendersi più nulla di rilevante da lui e tutto il lavoro del teologo si esaurirebbe nel ripetere quel che è già stato detto, magari nel tono della vecchia governante che vuole cacciare in testa agli stupidi bambini quanto tornano - sempre - a dimenticare.

H.U. von Balthasar, Homo creatus est, 350

- Dettagli

Liturgia, verso un Jurassic Park del rito?

di Andrea Grillo,

Professore Ordinario di Teologia Sacramentaria presso la Facoltà Teologica del Pontificio Ateneo S. Anselmo.

Nella bella favola di Chistian Andersen, “I vestiti nuovi dell'Imperatore” la verità può emergere soltanto quando un bambino dichiara ingenuamente: “il re è nudo”. I molti condizionamenti, che nella favola impediscono agli adulti di “non vedere” i vestiti inesistenti del re, sono legati al timore di esporsi, alla paura di apparire sconvenienti e al terrore di non dimostrarsi all'altezza del proprio compito. Così Andersen.

La parresia censurata - Ma che cosa sta facendo, oggi, gran parte della compagine ecclesiale ufficiale, di fronte a documenti “nudi”, in altre parole discutibili dal punto di vista dei fondamenti giuridici, della pastorale e della praticabilità reale, come il Motu Proprio “Summorum Pontificum” e l'Istruzione “Universae ecclesiae”? Silenzio, complimenti, parole d'occasione e generiche virate al largo sono pressoché le uniche reazioni ritenute possibili. Se un Vescovo si azzarda a dire la verità o un teologo a ragionare su problemi obiettivi, subito scatta una sorta di censura preventiva, che accusa il soggetto di “essere contro l'imperatore”. Ogni “parresia” (parlare in libertà e con verità, ndr) viene bandita quando non esplicitamente censurata. E sembra quasi obbligatorio ripetere acriticamente una serie di affermazioni che appaiono profondamente dissonanti rispetto alla tradizione liturgica e teologica degli ultimi cinquant'anni.

Né dettaglio, né soprammobile - Non può esservi dubbio che la Riforma Liturgica non volesse essere un dettaglio marginale o un nuovo soprammobile per aggiungere alla storia della Chiesa un particolare non strettamente necessario. Viceversa, chiunque legga i documenti degli ultimi cinquant'anni, non stenta a percepire le ragioni di urgenza e di strategia che sovrintendono al bisogno di modificare profondamente i riti della Chiesa, per assicurare alla tradizione la possibilità di comunicare ancora. Affermare che la Riforma Liturgica non ha abrogato il rito di Pio V significa, nello stesso tempo, alterare il rapporto con la tradizione degli ultimi cinquant'anni e introdurre nella storia della Chiesa una forma di “comprensione monumentale” che rischia la completa paralisi del presente, quasi per un “eccesso di passato”. Per una tale operazione, occorreva adibire un supporto teorico robusto. Si intuiva, evidentemente, la fragilità della soluzione proposta. E si sapeva che tanto Paolo VI voleva sostituire il Vetus Ordo Missae con il Nuovo, quanto Giovanni XXIII aveva pensato il rito del 1962 come provvisorio, in attesa del Concilio Vaticano II e della conseguente Riforma Liturgica.

L'ingessatura del rito - Si presume di poter identificare la continuità del rito romano con la contemporaneità di diverse forme del medesimo rito, cioè il rito di Pio V e il messale della Riforma conciliare; una teoria assai azzardata e praticamente molto pericolosa. L'azzardo teorico consiste nel separare il rito romano dal suo concreto divenire, ipostatizzando fasi diverse della storia, rendendole tutte indifferentemente contemporanee. Sul piano pratico, questa soluzione di fatto supera ogni “certezza del rito”, introducendo un fattore di grande conflittualità all'interno delle singole comunità ecclesiali e impedendo ai Vescovi ogni vero discernimento. La logica dei documenti

- Dettagli

E' finita da un minuto la prima omelia di Scola in Duomo.

L'ho apprezzata:

diretta; biblica; convinta; non di circostanza; breve; chiara; non celebrativa; non retorica; quasi "asciutta"; senza fronzoli.

Risplende uno stile diverso rispetto al predecessore.

Peccato per una liturgia ancora in stile barocco.

Grazie!

don Chisciotte

qui il testo dell'omelia

- Dettagli

Con noi “in mezzo alla pianura”

di Paola Pessina, membro del Consiglio pastorale diocesano

Rimaniamo ancora un attimo sorpresi, in questi giorni a Messa, quando il celebrante prega per la Chiesa, in unione con «il nostro Papa Benedetto» e «il nostro Vescovo Angelo», in luogo di quel Dionigi che ci era affettuosamente familiare. Attimo provvidenziale: indirizza il pensiero e la preghiera su colui che è adesso “il nostro” Vescovo, con gli interrogativi, le attese, le inquietudini che accompagnano ogni transizione. E meno male: non fosse così, significherebbe che un nuovo Pastore non dice nulla di nuovo al nostro vivere. Il che peraltro avviene alla maggior parte di coloro che abitano la grande area metropolitana, che al Vescovo Angelo volgeranno lo sguardo - come hanno fatto per il Vescovo Dionigi e i suoi predecessori sulla cattedra di Ambrogio - solo se in qualche modo lo avvertiranno significativo per i loro giorni e le loro ansie: spesso ringraziandolo, a volte accusandolo. Perché la Parola infinita ha scelto di raggiungere gli uomini dentro i loro limiti, attraverso le parole di uomini che mettono i propri limiti a servizio dell'immensità dello Spirito. Chiunque assuma responsabilità di guida in una comunità, di fatto, misura tanto l'evidenza dei propri limiti quanto la potenza dello Spirito, in maniera drammatica ma esaltante. Perché lo Spirito soffia dove vuole e tu «ne senti la voce, ma non sai di dove viene e dove va» (Gv 3,8). E nella Diocesi di Ambrogio questo vento è davvero intenso, da sempre. Al Pastore della Chiesa di Dio che è in Milano tocca infatti lo stesso destino del suo gregge nella grande metropoli, la cui identità è scolpita nel nome: città in mezzo alla pianura. In mezzo a ogni vento. Là dove tutte le strade si incrociano, dove tutti i viandanti passano, magari cercando un altrove diverso. E dove molti si fermano, perché dove tutti gli altrove diversi si mescolano, è più facile trovare un posto in cui provare a essere uguali. Avviene nelle grandi città del mondo. E nelle loro periferie: chi comincia o ricomincia da niente, comincia da lì. Con un bagaglio a volte irrisorio di risorse, ma un desiderio enorme di felicità. E chi ci abita da sempre lo sa, che non si riesce a difendere la felicità rinforzando le mura, bensì imparando a governare con saggezza le porte. Al nostro Vescovo Angelo toccherà stare con noi in mezzo alla pianura: investiti per primi dai fenomeni nuovi di una convivenza che cambia; e davvero questa volta non per mutamenti congiunturali, come già tante volte nei secoli, ma strutturali. Con una tecnologia che ci consegna strumenti stupefacenti per supportare o contrastare le forze naturali, oltre vincoli che credevamo invalicabili: e noi siamo lì in mezzo, a maneggiarli con tutti gli altri, nei nostri laboratori e nei nostri ospedali. Con una diffusione delle informazioni che sfida la nostra capacità di assimilarle: e noi siamo lì in mezzo, a elaborarle con tutti gli altri nelle nostre scuole e nei nostri studi. Con una moltiplicazione di situazioni e di stili di vita, di opportunità e di combinazioni, che scardina modelli di relazioni che credevamo immodificabili: e noi siamo lì in mezzo, con le nostre famiglie e le nostre istituzioni, insieme a tutti gli altri, negli ambiti di convivenza che ci toccano o che abbiamo scelto, a interrogarci su che cosa è essenziale di quelle relazioni. Essenziale perché lo riconosciamo vero, buono, giusto: che «si sia sempre fatto così» non ci può bastare ormai, ci piaccia o no. Nella metropoli in mezzo alla pianura vivono a migliaia, che non hanno sempre fatto così, e comunque disegnano percorsi nuovi; percorsi con cui i nostri figli vengono a contatto senza filtri, dagli schermi che frequentano con un clic. Toccò ad Ambrogio e a Carlo in altri momenti distinguere e ascoltare la voce dello Spirito che soffia libera e sorprendente, e aprire le porte e le anime a questa voce viva e vivificante. Lo fecero conoscendo di persona il mondo in mezzo alla pianura e i venti che lo attraversano: Ambrogio accettò di mettere a servizio della Chiesa, da pastore, la saggezza maturata da laico mediatore di pace in una comunità civile lacerata. Carlo scelse di vivere fino in fondo la dedizione del pastore rinunciando al disinvolto opportunismo del laico tutelato dal privilegio sociale. Per questo, forse, se c'è una Chiesa locale dove pastori e laici sanno di condividere una comune responsabilità, ciascuno nella consapevolezza della dignità della propria chiamata, questa è la Diocesi di Ambrogio e Carlo. Di più: se c'è una Chiesa dove i pastori educano i laici e accettano di crescere insieme a loro in una comune responsabilità verso la Chiesa universale, questa è la Chiesa di Milano. Che la sua respons/abilità - la sua capacità di rispondere alla voce dello Spirito - la coltiva caparbiamente e la mette a disposizione da sempre. A volte a proprio rischio e pericolo, ma con una fiducia totale, energica e vitale nella forza di quella stessa Parola, che non ritorna mai a Chi l'ha pronunciata senza aver trasformato chi l'ha accolta. E perciò è così ricca di presenze, così capace di progetti innovativi, così sensibile a fermenti inediti, così appassionata nel cercare risposte, nell'organizzare forme nuove di presenza, nel discernere ciò che all'orizzonte dà segnale di tramonti ormai irreversibili e di albe ancora incerte, ma non eludibili. Di questa ricchezza - che è quella dello Spirito - il nostro Vescovo Angelo è depositario e custode. E noi con lui.

- Dettagli

Cristiani e nonviolenti

di mons. Luigi Bettazzi,

vescovo emerito di Ivrea - Presidente Centro Studi Economico Sociali per la Pace

- Dettagli

I giornali e i furbetti delle letterine

di Antonella Mariani

Il nemico numero uno, nelle redazioni dei giornali, non è il politico corrotto, l'affarista senza scrupoli o l'opinionista inaffidabile. No, l'incubo degli incubi è il buontempone. Meglio: quella particolare categoria di buontempone che inventa ogni giorno un nome falso, spedisce lettere anche interessanti, nella speranza, ahimé spesso fondata, di vedersela pubblicata nella rubrica della posta. Il buontempone-grafomane è un tipo pieno di inventiva e la sua fantasia, allenata presumibilmente da anni di sciarade, anagrammi, rebus da periodici di enigmistica, è finalizzata a mettere nel sacco i redattori. Massima soddisfazione, per il "furbetto della letterina", trovare stampato su un quotidiano o su un settimanale, un suo scritto con la firma (è un esempio assolutamente vero) Marinella Tempesta o Casimira Colosi. Per chi non l'avesse colto, ecco il perfido tranello: Mari-nella-tempesta, Casi-miracolosi. Spesso l'esperienza di anni trascorsi in oscure redazioni a setacciare la posta dei lettori non basta per sfuggire all'insidia: al redattore serve l'occhio, l'intuito, la prontezza di riflessi per capire dove sta il sottile gioco di parole. Perché i buontemponi escogitano ogni giorno una nuova trappola. Così capita che Teodoro Lascella finisca per trovare spazio, con una sua serissima lettera sulla crisi finanziaria globale, sulle colonne di un blasonato quotidiano economico. O che Guido Naguzzi racconti la sua esperienza di turismo in motocicletta nella rubrica della posta di un mensile specializzato in viaggi

- Dettagli

La Chiesa dell'antimafia

di Cataldo Naro

Pino Puglisi non è il primo prete ucciso dalla mafia. Dalla fine dell'Ottocento ad oggi ne sono stati uccisi altri, circa dieci, nelle diocesi di Palermo, Monreale e Caltanissetta. Tuttavia nelle precedenti uccisioni non era mai apparso evidente il motivo dell'esercizio del ministero pastorale in quanto tale. Erano uccisioni che apparivano consumate per questioni "private", familiari o personali, non per vendetta di fronte ad una pubblica presa di posizione contro l'organizzazione e il costume mafioso in nome del Vangelo e dell'insegnamento morale della Chiesa. Anche in questi due o tre casi che fanno pensare fondatamente a motivi legati alle funzioni pastorali degli uccisi, furono fatte circolare ad arte voci che indirizzavano le indagini della polizia verso motivi "personali", più o meno onorevoli. Il motivo pastorale, se ci fu, risultò così oscurato. Senza dire, ovviamente, di quei casi in cui, invece, ci sono elementi per pensare ad una forte forma di collusione mafiosa degli uccisi. Il caso Puglisi è, sotto questo aspetto, diverso e veramente nuovo. In primo luogo perché appare evidente che egli è stato ucciso per motivi legati alla sua attività di parroco in un quartiere popolare di Palermo dove la mafia esercita un'antica influenza. Un'influenza che egli consapevolmente ed attivamente cercava di contrastare con iniziative formative del suo ministero sacerdotale, indirizzate particolarmente ai ragazzi. E in secondo luogo perché la sua azione si presentava non come una forma solitaria o dissidente dell'esercizio del ministero sacerdotale ma come la realizzazione di un indirizzo pastorale voluto e incoraggiato dal vescovo della Chiesa diocesana e condiviso da altri sacerdoti - parroci e no - operanti con stesse finalità e metodi simili. Insomma, dietro la sua peculiare testimonianza di parroco, che deliberatamente mira a contrastare il peso della presenza mafiosa, sta la realtà di una Chiesa che, pur faticosamente, è venuta assumendo una posizione di rigetto di antiche inerzie e di più o meno gravi sottovalutazioni del fenomeno mafia. Ed è significativo che la morte di Puglisi sia giunta a pochi mesi di distanza dal forte grido di minaccia del giudizio di Dio per i mafiosi lanciato da Giovanni Paolo II nella Valle dei Templi di Agrigento. Ma essa è giunta, soprattutto, dopo un travaglio di analisi, riflessioni ed anche polemiche sul tema della mafia che ha interessato e coinvolto diverse componenti delle Chiese di Sicilia, a cominciare dai vescovi, nell'ultimo quindicennio (compreso il dibattito di qualche anno fa sulla pastorale "antimafia" sì o no). Forse non misuriamo ancora l'importanza storica di questo travaglio che, pur con percorsi non lineari e attraverso comprensibili animosità, ha prodotto la maturazione di un nuovo e diverso atteggiamento delle Chiese di Sicilia verso il fenomeno mafioso. È certo semplicemente l'avvio di un nuovo cammino. Si dovrà ancora procedere lungo la via intrapresa. Ma la via è stata aperta. Ed è stata avallata e, per certi versi, promossa dallo stesso papa. Tutto ciò, in prospettiva storica, non è poco. Ed ora la morte violenta di Puglisi, che ha colpito la Chiesa siciliana nelle sue vive carni, sembra rendere irreversibile questo nuovo cammino. Il fatto poi che Puglisi non fosse un prete precedentemente distintosi per proclamazioni d'antimafia e non godesse di particolare notorietà sui mezzi di comunicazione, contribuisce ad esaltare la sua figura di parroco che esercitava, con modestia e semplicità, il suo compito pastorale. La morte per mano della mafia può colpire un parroco solo perché svolge con serietà e coerenza il suo ministero. Non è stato ucciso uno che cercava di mettersi in mostra. È questo un fatto che non può non scuotere la Chiesa siciliana e impegnarla, come mai prima d'ora, in una linea pastorale che non esiti ad essere ed anche dirsi "antimafia", non per scelte straordinarie o per riconquistare un perduto e compromesso ruolo sociale, ma solo per ordinaria e doverosa fedeltà al Vangelo. Il cardinale Pappalardo, in un'intervista a caldo, dopo alcune ore dall'uccisione di Puglisi, ha dichiarato: «Hanno ucciso un prete che faceva il proprio dovere e concepiva la missione evangelica secondo principi moderni. [Per lui] l'attività pastorale era anche promozione civile. Lavorava per strappare i ragazzi alla strada. Si era messo in testa di dare alla borgata le cose e i valori che mancano». Puglisi, dunque, esempio di una pastoralità "moderna", che cioè si lascia interpellare dai bisogni e dalle attese dell'ambiente e che, sempre in fedeltà al Vangelo e come proiezione del ministero ecclesiale, si apre a responsabilità civili. Significativamente Pappalardo, nella stessa intervista, ha aggiunto: «Dobbiamo continuare nel cammino intrapreso. Non ci sono altre strade». La pastoralità "moderna", consacrata dalla morte di Puglisi, appare ormai la via obbligata della Chiesa siciliana.

- Dettagli

Erri De Luca: «Sono un redattore di storie»

di Alessandro Bottelli

«C'è un momento dell'infanzia in cui la testa è più veloce, va avanti. Esce rapidamente, e il corpo invece rimane quello del marmocchio: non si sposta, sta sempre fermo lì. In questa storia, poi, il corpo viene sentito come una zavorra, una gabbia dalla quale bisogna uscire, che va forzata, perché se no non riesce a muoversi». Erri De Luca risponde ponderato, dosando la brezza sollevata da ogni pur minima parola calata a voce. Gli chiedo notizie del nuovo libro, I pesci non chiudono gli occhi (...). Infaticabile allevatore di memoria, stavolta lo scrittore lancia le sue reti nell'estate 1960, trascorsa a Ischia insieme alla madre. Lo scontro fisico con alcuni coetanei, l'amicizia per una ragazzina scesa dal Nord, il padre lontano, oltreoceano, la manovalanza tra i marinai del luogo, i pensieri degli altri trovati allineati nei libri, qui sono soltanto ulteriori tasselli di un processo formativo ormai irreversibile, che mette l'individuo dinnanzi alle sue prime, certificate responsabilità.

Oltre a un pugno di persone, il racconto fa riaffiorare alla superficie l'isola delle tue vacanze, ma in un tempo anteriore rispetto a «Tu, mio». Perché ti sei spinto ancora laggiù? Che cosa ti ha mosso?

«Il giubileo. Il fatto che adesso, a sessant'anni, posso ricordarmi di averne avuti anche dieci. E il me di cinquant'anni fa era un ragazzino che respirava, viveva solamente tre mesi l'anno sopra a un'isola. Il resto, quei nove mesi, era la clausura di una città non fatta per l'adolescenza e per i bambini. All'epoca, Napoli aveva la più alta mortalità infantile e i bambini, quando scampavano a questa prima selezione, poi andavano a lavorare, invece che a scuola. Ma era anche fisicamente una città stretta, buia, senza spazi. Quindi, poco adatta a loro. Quei tre mesi di sbarco sopra l'isola corrispondevano dunque alla conoscenza della libertà. Che non era un elenco di diritti, ma proprio l'esperienza fisica della pelle che si scurisce, si spella e si brucia, perché allora non si usavano le creme. Era l'andare scalzo, che immediatamente forma sotto la pianta del piede una suola, con la quale si può addirittura correre sulle pietre. Era la possibilità di guardare lontano. Di mettere lo sguardo altrove, farlo perdere fin dove può arrivare. L'isola era questo. Se devo ricordare qualcosa di buono di me stesso in quell'età, sicuramente metto al primo posto tutto ciò che si è svolto sull'isola. Per cui, ci torno volentieri».

La lettura, il modo stesso in cui affrontavi i libri, si stampa sulla pagina con una suggestione di mare: «Leggerli somigliava a prendere il largo con la barca, il naso era la prua, le righe onde. Andavo piano, a remi

- Dettagli

Sull'Eucaristia nelle mani

di Aldo Maria Valli

Domenica 11 settembre 2011 ho fatto per Raiuno la cronaca della messa del papa ad Ancona, per la conclusione del Congresso eucaristico nazionale, e accanto a me, come commentatore, ho chiamato padre Claudio Monge, domenicano che da anni vive a Istanbul, nell'antico convento di Galata. Claudio è un uomo mite, studioso molto preparato ma anche capace di essere divulgativo. Quando, prima della celebrazione, un diacono ha annunciato che il sacramento dell'eucaristia sarebbe stato distribuito ai fedeli solo sulla lingua, vietando così di fatto la consegna dell'ostia nelle mani, Claudio ha commentato a caldo: "Non bisognerebbe aver paura, dopo l'incarnazione, di sporcare l'ostia nelle nostre mani". È un commento che gli è venuto spontaneo e sul quale si può certamente discutere. Una critica aperta gli è puntualmente arrivata, via mail, da un telespettatore che lo ha accusato di aver smentito in modo evidente la prassi di papa Benedetto XVI. Non voglio citare il nome del mittente, perché non gli ho chiesto il permesso di farlo. Mi interessa di più riportare la risposta di padre Claudio. Nemmeno a lui ho chiesto il permesso, ma so che mi perdonerà. Io penso che la sua risposta contenga numerosi e importanti spunti di riflessione. Eccola qui di seguito.

Nel corso della lunghissima diretta di domenica 11 settembre (quasi due ore e trenta), mi era stato richiesto di duettare con il giornalista Aldo Maria Valli, con uno sguardo teologico che abbracciasse non solo l'evento dell'eucaristia presieduta dal Santo Padre ma tutta la settimana del Congresso eucaristico. Non avevamo ovviamente testi scritti e non ho rivisto il filmato dei commenti fatti. Non ho comunque alcun problema a riconoscere la paternità della frase che lei mi attribuisce: "Non bisognerebbe aver paura, dopo l'incarnazione, di sporcare l'ostia nelle nostre mani", che può essere anche così riformulata: dopo il sommo scandalo dell'incarnazione del Dio fatto uomo in Cristo e l'ancora più sconcertante suo dono d'amore all'umanità che passa attraverso l'infamante patibolo della croce, non c'è più indegnità, piccolezza umana che il Signore non possa toccare e guarire! Non è una valutazione né un giudizio delle pratiche liturgiche ispirate da cerimonieri zelanti, ma una constatazione teologica, ri-affermata a chiare lettere lungo tutto il Congresso eucaristico, ribadita dal cardinale Bagnasco nel suo saluto al Santo Padre e dal Santo Padre stesso nella sua splendida omelia intitolata L'Eucaristia per la vita quotidiana. Il concetto è perfettamente ribadito nel documento Sacramentum caritatis, n. 71 (esortazione post-sinodale di Benedetto XVI del 2007): «Non c'è nulla di autenticamente umano - pensieri ed affetti, parole ed opere - che non trovi nel sacramento dell'eucaristia la forma adeguata per essere vissuto in pienezza». La sera dell'ultima cena la questione, teologica e non liturgica, fu la sconcertante decisione di Cristo di "completamente abbandonarsi nelle mani" di un gruppo di uomini che di lì a poco lo avrebbe tradito e abbandonato. Quella sera ci fece capire che diventare umani significa passare di crisi in crisi, accedendo ad una intimità sempre maggiore con il Dio in mezzo a noi. Fin dal primo giorno l'Eucaristia non è né al di sopra né accanto al nostro quotidiano, ma vuole toccare il cuore della nostra esistenza e della nostra umanità fragile e redenta. Nel nostro Credo affermiamo che Gesù ci ha donato il sacramento del suo corpo e ha promesso di resuscitare i nostri corpi. Mi pare che, se Dio si è certo incarnato in Gesù Cristo, noi dobbiamo ancora imparare a incarnarci nel nostro corpo. Il senso della mia affermazione era semplicemente questo e le posso assicurare per esperienza quotidiana che tra "il popolo dei fedeli anche più semplici" c'è spesso una comprensione molto più profonda di questa realtà di quanto si pensi, associando molto naturalmente un sincero amore del Signore con un profondo e necessario amore dell'incarnazione (quello che certe pseudo-spiritualità rischiano di strapparci). No, nessuna "smentita della prassi del papa attuale" (o dei suoi cerimonieri?), perché non era a un giudizio su di essa che si puntava in quelle considerazioni. Lei a sostegno della sua tesi cita Tommaso, le cui tesi sono state però già superate dal 1973, con l'istruzione Immensae caritatis, ribadita poi anche dal Codice di Diritto canonico: ministro straordinario della sacra comunione è l'accolito o anche un altro fedele incaricato a norma del can. 230, § 3. San Tommaso sbagliava? No, è semplicemente figlio del suo tempo, come è figlia del suo tempo ogni prassi rituale, anche quelle di ritorno. Il grande Tommaso passa, così come passano i papi e i loro cerimonieri. Mi consola il fatto che il Cristo Salvatore, che assume e tocca la nostra carne (le nostre mani), Lui, non passa!

- Dettagli

"Se sei racchia te ne devi stare a casa, la bellezza è un valore, deve essere pagata. Chi non lo capisce e parla di ruolo della donna non deve rompere i

- Dettagli

Ma a qualcuno interessa che sia fatta giustizia nel caso che un parlamentare abbia commesso un realto?!

Oppure quello che conta è altro... e alla fine non sapremo mai se si trattò di reato sì o no?!

don Chisciotte

- Dettagli

Stili di vita in tempo di crisi

di Luca Rolandi

Essere cristiani è mettersi con coerenza alla sequela della Parola e in gioco rispetto a se stessi, facendo i conti con i "segni del mondo" che vive e si muove con noi. Ci è dato un tempo per vivere e testimoniare e questa è la nostra storia. Una vicenda individuale e collettiva che, come accade sempre nei periodi di passaggio d'epoca, per l'umanità in cammino, è piena di paradossi e situazioni che uniscono gioie e dolori, drammi e speranze. Vivere il cristianesimo al tempo della crisi per noi credenti del Nord ricco del mondo è una sfida. Se tutti siamo figli dello stesso Dio, perché chi sta meglio si affanna a parlare di borse, spread, miliardi, risparmi e pensioni e nel Corno d'Africa molti fratelli stentano a sopravvivere? Oppure come reagire e cercare delle soluzioni possibili per i fratelli immigrati che fuggono dai loro Paesi africani e asiatici per cercare di dare un futuro a una vita di stenti, rischiando sempre di perderla nel fondo del mare, attraccando nei porti del mediterraneo e in particolare nella nostra Sicilia? Dare risposte, oltre alla compassione e all'indignazione, è compito dei cristiani credenti. E allora come procedere per alleviare e combattere il disagio e l'emergenza, come unire la crisi delle nostre tasche e dei conti in banca sempre più miseri al grido di dolore di chi non ha nulla? Domande che meritano approfondimenti e piste di riflessione per giungere a quell'azione di carità che nel cristiano dovrebbe essere sempre il proseguimento del momento di preghiera. È il tema di sempre e che oggi ci tocca più di prima. E questi due estremi non possono essere scissi o peggio rimossi o negati, devono essere ri-uniti, ripensati alla luce del vangelo e della volontà di cambiare e camminare con l'uomo. La società del possesso produce fatalmente crisi - scriveva Claudio Risé, psicanalista e scrittore, in un fortunato saggio La crisi del dono. (...) Cambiare, dunque, lo stile di vita vuol dire con-dividere i beni, spogliarsi di ciò che è superfluo, dalle zavorre mentali e materiali a ciò che ci rende schiavi senza un perché, e ci vincola e spinge ad un insano egoismo. La crisi che colpisce indistintamente (lavoro, casa, servizi) aumenta la sindrome da accerchiamento, la paura del futuro. "Non abbiate paura", come non a caso hanno più volte ripetuto gli ultimi due Papi. La sete di possesso si nutre della cultura (assai diffusa anche in ambienti cattolici) che rileva il bisogno rispetto al dono, la penuria rispetto alle risorse, la paura rispetto alla fiducia, il malessere rispetto al piacere. (...)

- Dettagli

Aldo Capitini: quale nonviolenza

La perdita dell'illusione di «cambiare il mondo» e di «cambiare la vita» (Marx e Rimbaud uniti, secondo l'aspirazione del primo surrealismo, delle «avanguardie» artistiche ma anche politiche del primo dopoguerra) ci ha tolto la speranza ma non la carità né il dovere di credere nella possibilità di reagire. Il perno di tutta la concezione capitiniana dell'agire umano, la sua proposta, sta in una dichiarazione di cui abbiamo persino abusato, ma la cui chiarezza e necessità si sono fatte nel tempo sempre più evidenti. «Quando incontro una persona, e anche un semplice animale, non posso ammettere che poi quell'essere vivente se ne vada nel nulla, muoia e si spenga, prima o poi, come una fiamma. Mi vengono a dire che la realtà è fatta così, ma io non accetto. E se guardo meglio, trovo anche altre ragioni per non accettare la realtà così com'è ora, perché non posso approvare che la bestia più grande divori la bestia più piccola, che dappertutto la forza, la potenza, la prepotenza prevalgano: una realtà fatta così non merita di durare. È una realtà provvisoria, insufficiente, ed io mi apro ad una sua trasformazione profonda, ad una sua liberazione dal male nelle forme del peccato, del dolore, della morte. Questa è l'apertura religiosa fondamentale, e così alle persone, agli esseri che incontro, resto unito intimamente per sempre qualunque cosa loro accada, in una compresenza intima, di cui fanno parte anche i morti [...]». Per Capitini, religione è «la coscienza appassionata della finitezza e il superamento della finitezza stessa», è «farsi vicino infinitamente ai drammi delle persone, interiorizzare», è il «di più aggiunto alla coscienza e all'operare». Non-accettare la realtà così come ci si presenta vuol dire contribuire alla sua liberazione. È questo il primo passo, il primo gesto. Ed è solo in apparenza qualcosa di facile, perché la realtà ci si impone con un massimo di forza e di violenza, nella manipolazione che ne fanno i poteri

- Dettagli

E le piccole diocesi?

di Giorgio Bernardelli

Uno dei tormentoni di quest'estate dalle svariate manovre è stata la questione dei piccoli comuni: facciamo sparire tutti quelli sotto i 1000 abitanti, no teniamoli, sì ok però accorpiamo almeno alcuni servizi togliendo tutte le province. E le piccole procure? E i piccoli tribunali? Eccetera. Sarà una deformazione professionale, ma in mezzo a tutto questo discorso a me è scattata una strana associazione di idee. Mi sono detto: ma delle piccole diocesi in Italia quand'è che cominceremo a parlarne? Sì, perché probabilmente non ci avete mai fatto caso, ma l'Italia ha un record assoluto nella Chiesa universale: è di gran lunga il Paese che conta la maggior densità di diocesi. Ne abbiamo ben 225 (più del doppio delle attuali province, tanto per fare un paragone). Un numero maggiore di diocesi esiste solo in Brasile: lì sono 268. Ma quello è un Paese che ha anche il triplo dei battezzati rispetto all'Italia e che per estensione è quasi trenta volte più grande. Per dare dei termini di paragone a noi più vicini la Francia ha in tutto 98 diocesi, la Spagna 70. Fermi! Preciso subito una cosa: non sono in preda a un attacco di tremontite riguardo ai conti della Chiesa. Dichiaro solennemente che in questo mio ragionamento i soldi non c'entrano proprio nulla (anche se un discorso "economico" sulla gestione delle risorse forse si potrebbe fare sul capitolo preti: siamo sicuri che questa parcellizzazione ci permetta di valorizzare al meglio questo bene prezioso e in prospettiva sempre più raro?). Ma il discorso vero è un altro: io mi chiedo se questi confini lasciati in eredità da un tempo che non esiste più siano il modo più efficace oggi per essere una Chiesa che si mette al servizio del proprio territorio. Mi chiedo - ad esempio - se sia normale che una persona risieda in una diocesi, vada a lavorare in un'altra e magari abbia un figlio che frequenta la scuola superiore in un'altra ancora: vi assicuro che in diverse zone d'Italia questo succede. Ma mi chiedo anche quale sia la qualità del confronto e la vivacità delle proposte pastorali in un presbiterio formato in tutto da 50 sacerdoti (con la prospettiva - per ragioni meramente anagrafiche - di diventare molto presto 40) o in un consiglio pastorale diocesano che riunisce appena una manciata di parrocchie. E mi chiedo ancora se sia proprio indispensabile che ogni anno in Italia ci siano ben 225 piani pastorali diversi. Certo, il radicamento di una Chiesa nel territorio è un bene prezioso, da non buttare a mare. Ma lo è anche la capacità di non chiudersi dentro a confini troppo stretti che rischiano di diventare asfittici. Insomma, tanto per essere chiari: in un Paese in cui il localismo è un problema sempre più serio, non sarebbe una testimonianza forte se, anziché limitarci a denunciarlo, il localismo iniziassimo come Chiesa ad eliminarlo anche al nostro interno? Sarebbe un cammino sicuramente faticoso. Ricordo bene quando anni fa in una diocesi spuntarono le barricate solo perché il vescovo aveva spostato la sede episcopale dall'antica e gloriosa città al nuovo centro dove ormai la maggior parte della gente vive. Però rimanere inchiodati a ciò che è sempre stato è un lusso che possiamo ancora permetterci? E non è che forse la nuova evangelizzazione ha bisogno anche di percorsi capaci di farci vedere un po' più spesso come la Chiesa sia qualcosa di un po' più grande rispetto alle solite facce? Non mi immagino certo il Papa e i vescovi italiani che nella prossima visita ad limina stabiliscono la fatidica quota X di battezzati e sotto quella soglia si taglia la diocesi. Almeno nella Chiesa - fortunatamente - i tagli lineari non esistono. Ma una riflessione seria su questo tema io credo che varrebbe la pena aprirla. Non per disfattismo, ma per imparare a camminare maggiormente insieme. Del resto basta sfogliare l'Annuario pontificio per vedere quanto sia lungo l'elenco delle sedi titolari, quei posti cioè dove per secoli c'è stata una diocesi e adesso non c'è più. La loro storia ci rassicura: da nessuna parte è stata una Curia in meno a sradicare la fede.

- Dettagli

Dichiarazione di undici capi delle Chiese cristiane a Gerusalemme

in occasione della domanda per uno Stato palestinese all'O.N.U.

Nella prospettiva dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in questo mese di settembre 2011 e di una richiesta d'indipendenza della Palestina, i rappresentanti delle Chiese cristiane a Gerusalemme sentono il bisogno di intensificare le preghiere e gli sforzi diplomatici in vista della pace tra Palestinesi ed Israeliani. Considerano questo come la cosa più appropriata per tale percorso e vogliono quindi riproporre i punti su cui sono d'accordo tra di loro.

1. La soluzione dei due Stati è a servizio della giustizia e della pace.

2. Gli Israeliani e i Palestinesi devono vivere ciascuno nel proprio Stato indipendente con pace e giustizia, rispettando i diritti umani conformemente al diritto internazionale.

3. I negoziati sono il mezzo migliore per risolvere i problemi non risolti tra le due parti.

4. Palestinesi ed Israeliani devono dar prova di moderazione, quale che sia il risultato del voto alle Nazioni Unite.

5. Gerusalemme è una Città Santa per i discepoli delle tre religioni nate da Abramo, nella quale tutti dovrebbero poter vivere in pace e nella tranquillità, una città che dovrebbe essere “condivisa” dai due popoli e dalle tre religioni.

Quindi ci appelliamo a coloro che devono decidere e alle persone di buona volontà perché facciano tutto il possibile affinché si attuino la giustizia tanto attesa da tempo, la pace e la riconciliazione tra Israeliani e Palestinesi, e affinché la profezia del profeta Davide sia nuovamente vissuta: “Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si abbracceranno” (Salmo 15,11).

Lista dei firmatari:

S.B. Theophilos III, Patriarcato greco ortodosso

S.B. Fouad Twal, Patriarcato latino

S.B. Tarkom II Manoogian, Patriarcato apostolico armeno

Fr. Pierbattista Pizzaballa, ofm, Custode di Terra Santa

Mgr Anba Abraham, Patriarcato copto ortodosso

Mgr Swerios Malki Mourad, Patriarcato Siriano Ortodosso

Mgr Abune Mathias, Patriarcato etiope ortodosso

Mgr Joseph Jules Zreyi, Patriarcato greco cattolico

Mgr Suhail Dawani, Chiesa anglicana di Gerusalemme

Mgr Mounib Younan, Chiesa evangelica lutteriana in Giordania e in Terra Santa

Mgr Pierre Malki, Patriarcato siriano cattolico

in “www.garriguesetsentiers.org” del 17 settembre 2011 (traduzione dal francese: www.finesettimana.org)

- Dettagli

Se il prete è anti-casta

di Chiara Geloni

Caro monsignore, cinque minuti fa ho fatto una cosa che non avevo mai fatto in vita mia. Mentre ascoltavo la messa mi sono alzata di scatto, sono uscita dalla chiesa e me ne sono tornata a casa. Adesso sto malissimo, e le scrivo. Perché è successo a causa sua. Lei a un certo punto ha iniziato a inveire contro «i politici del parlamento». Ha detto che sono imbroglioni e servi, che pensano solo al loro tornaconto personale. «La smettessero!», ha tuonato. Poi non so come finisse la frase. Perché io ero già fuori. Monsignore, io ero tornata da poco da Pesaro, dov'ero stata per lavoro tutto il fine settimana. Ero stanca e accaldata e non avevo certo voglia di uscire di nuovo, ma il problema non si è posto, perché io alla messa la domenica non manco mai. Sono una giornalista e dirigo la televisione del Partito (...). Mentre l'ascoltavo, come da quando mi ero svegliata ininterrottamente, rivedevo mentalmente le immagini per me bellissime della chiusura della Festa (...), il motivo per cui ero stata a Pesaro. (...) Faccio questo lavoro per scelta, perché mi piace fare un lavoro in cui credo. Si sono aperte altre strade negli anni passati, non le ho imboccate. Cerco ogni giorno di convincere le persone dalle quali ho l'opportunità di farmi ascoltare che la politica è qualcosa di nobile

- Dettagli

Per interesse.

don Chisciotte

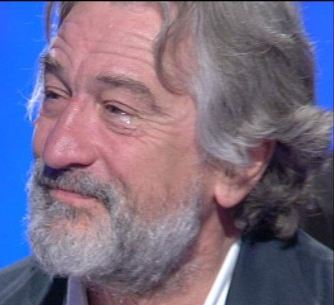

Ieri sera è toccato a Bob De Niro. Proprio lui, uno dei mostri sacri del cinema, si è sciolto in lacrime nel salotto del sabato sera di Maria De Filippi. La sua presenza era la ‘sorpresa' organizzata dai tre figli di una donna con una lunga storia di sofferenza e violenze. E il caro vecchio Bob non ha saputo resistere: giù lacrime da Oscar. Persino Maria De Filippi, regina di conduzione algida, ha titubato di fronte alla lunghissima sequenza di lacrime e silenzi andata in scena tra l'attore e la donna. L'effetto della lacrima, come sempre, è straordinario anche sull'audience: picco d'ascolto per C'è Posta per Te alla presenza di Bob piangente si registra alle 22:54 con 5 milioni 743 mila telespettatori. (...)

- Dettagli

La solita "rassegna" di posizioni, senza prendere posizione.

Non lamentiamoci poi se siamo irrilevanti per la maturazione civile del nostro popolo.

E non gridiamo allo scandalo se qualcuno afferma che taciamo per interesse.

don Chisciotte

- Dettagli

Invidiosi?

di Massimo Gramellini

Putin ha dichiarato a un congresso di imprenditori che chi critica le notti brave del suo amico Silvio è un invidioso. Il gerarca russo appone la sua firma d'autore all'ideologia che ha dettato legge negli ultimi decenni: il Pensiero Unico Turbomaterialista, il cui acronimo PUT richiama benevolmente il suono di una flatulenza. Secondo tale visione maschilista e totalizzante del mondo, gli esseri umani desiderano soltanto fare orge, intascare mazzette e sculettare in tv, non necessariamente in quest'ordine. È inconcepibile che qualcuno possa nutrire interessi culturali, romantici, spirituali. Quindi chi fa la morale al PUT è come la vecchietta di De Andrè, che dava buoni consigli solo perché non poteva più dare cattivo esempio. Ora, nessuno è privo di vizi. Ma contesto l'idea che tutti desiderino quella roba lì. Io, per dire, fra una cena con Steve Jobs e una con la consigliera regionale vestita da suora, preferirei conoscere il vecchio Steve, anche vestito normalmente. Il fatto che i media (mea culpa) intervistino le squinzie invece delle ricercatrici, non significa che tutte le ricercatrici ambiscano a diventare squinzie. Esistono ricercatrici felici di esserlo (purtroppo lavorano all'estero), come esistono anziani rappacificati con se stessi che la sera vanno a letto con un buon libro e magari con una persona che amano, ricambiati. E certo non invidiano chi esibisce o ricerca corpi rifatti, volgarità e ignoranza. Vede, signor Putin, non siamo invidiosi. Solo un po' imbarazzati per quelli, come il suo amico, che non sono più capaci di ascoltare la voce provvidenziale della vergogna.

- Dettagli

Non chiamatelo sequestratore

scelto da Luigi Accattoli

Cristina Berardi, di Nuoro, ha un anno in meno di Gianfranco Ara, il telefonista della banda che la rapì nel 1987 quando aveva 24 anni. Lei fu liberata dalla polizia. Lui era stato arrestato mentre chiamava la famiglia Berardi da una cabina telefonica e fece 16 anni di carcere. Era libero da tre ed è morto - forse di infarto - sabato 10. Cristina ha pubblicato sulla "Nuova Sardegna" questo necrologio: «Sono vicina a Maria Grazia e Tina per la tragica scomparsa del fratello Gianfranco, con profondo rispetto e affetto». Cristina è collega di Tina nel lavoro. Ai giornalisti ha negato che il necrologio sia un atto di perdono: "Il problema del perdono non me lo sono mai posto e così quello dell'astio". Ha precisato che la sua era solidarietà con la famiglia e desiderio di alleviare il dolore che a essa può venire dalla parola "sequestratore": «Non faceva parte del commando che mi ha rapito, non mi ha custodito in prigione e non mi ha mai fatto del male. Ha avuto le sue colpe, ma non può essere considerato un sequestratore». Considero preziosa questa "parola" che ci viene da una donna che ha sofferto da sequestrata e non vuole che sia detto "sequestratore" chi non lo fu. Un invito a non aggravare - straparlando - le colpe del prossimo.

- Dettagli

In vacanza, con i figli adolescenti

di Maria Elisabetta Gandolfi

Ho improvvisamente caldo. Mi alzo dal letto e vado a prendere una boccata d'aria fuori dall'appartamento, preso in affitto al mare. Cerco al buio di capire che ore sono: le 4. Sarebbe simpatico dormire ancora un po'. Nell'oscurità vedo però un paio di ombre sdraiate sulle poltrone del giardino, assorte in un'amabile conversazione. Vuoi scommettere che almeno uno di questi è mio figlio? Scommessa vinta. L'"Andate a letto!" che riesco a sibilare è convincente alla prima battuta. Il mattino dopo, ovvio, sotto l'ombrellone in una delle più belle spiagge del Mediterraneo, dormono come due angioletti. Hai voglia a elencare l'intera classificazione ittica della regione, a portare a riva trofei raccolti dagli abissi o a decantare i tuffi dagli scogli: le uniche parole che emettono sono relative al cibo ("Quando si mangia?") o all'orario ("Ma quand'è che andiamo a casa?"). Almeno i bisogni primari sono chiari... Non siamo soli con i nostri figli in vacanza. Siamo con un gruppo di famiglie, amiche. Su tutto si trova un accordo: quale spiaggia visitare; quale meta turistica progettare; quale menù per le grigliate. Sui figli, ovviamente, è più dura: si tratta di "carne viva", si toccano persone e relazioni, si tocca quello che si è e quello che si vorrebbe essere. Si trovano compromessi, per carità. Però questi non riescono a scalfire l'assioma: "vacanza = svacco senza orario" e "lavoro (studio) = tabelle orarie rigide" che alberga nei nostri giovani rampolli. E, in fondo, sembra che noi adulti ci distinguiamo da loro per una mera quantità di tempo che dedichiamo allo stare alzati più che per una qualità - più o meno, s'intende - che vogliamo dare a questo tempo. L'idea che si possa vivere il giorno (leggi: il lavoro o lo studio, cioè la routine) in pienezza e che la notte (leggi: lo svago) non sia una camera di compensazione per le frustrazioni diurne (leggi lavorative), insomma bisognerà pur trovare il modo di farlo comprendere ai nostri adorabili adolescenti. Ok, c'è la crescita; ci sono gli ormoni frizzantini; devono trovare la propria strada; sì, li puoi portare all'acqua ma non obbligarli a bere... Ma se non tentiamo, almeno, una proposta alternativa - penso io - noi adulti veniamo meno a una delle nostre responsabilità. Che è quella di dire loro: sì siamo limitati; per dare il meglio di noi occorre dormire (dirlo ai miei figli è peggio che insultarli); se vogliamo interagire con l'ambiente umano circostante dobbiamo articolare un pensiero un po' più complesso del "Non m'interessa"; e far loro presente con un po' più di convinzione anche un altro fatto: che se loro dormono, il mondo va avanti e c'è qualcun'altro che si alza, va a fare la spesa, fa da mangiare, pulisce ecc. per tutti. Non per rinfacciare, tutt'altro. Ma per far loro capire che questo è il presupposto per una vita da - mi si consenta - da parassiti, dove in fondo tutto è dovuto. Diversamente c'è rabbia e frustrazione. Capisco che è un terreno minato: devo indicare un obiettivo alto (dare senso al quotidiano, al routinario, al "giorno") attraverso uno stile di vita che è fatto di contingenze, di mediazioni, di gesti concreti che, singolarmente presi sono opinabili e niente di che. Ma se siamo noi adulti a fare sempre lo sconto al povero figliolino che pretende d'essere il padrone della vita (certo, è un adolescente, lo so), un po' ce le cerchiamo. E soprattutto ce le cerchiamo perché non si riesce mai a stringere un patto educativo tra genitori, ad allearsi su alcuni obiettivi comuni. Ah, sì, siamo d'accordo sui principi... ma quali? Intanto, mentre eravamo al mare, è successa una cosa. In Inghilterra migliaia di giovani hanno messo a ferro e fuoco la città di Londra; non erano i giovani delle piazze arabe che chiedevano libertà e diritti civili; erano giovani che si davano appuntamento tramite Twitter e Facebook per andare a razziare una TV al plasma o l'ultimo modello di cellulare. Non erano solo le solite povere periferie. Lì c'erano giovani "per bene", come i nostri figli. Giovani che interrogati poi dal giudice sul perché delle loro azioni, non avevano gran ché da dire. Ho pensato subito ai miei e ai nostri figli. Non solo per non dover arrivare all'estremo del genitore inglese che ha denunciato la figlia riconosciuta in TV a fracassare una vetrina. Ma per cercare in ogni modo di fargli capire - cioè di vivere per prima io - che la vita è bella anche per la fatica, la quotidianità, la noia. Perché per vivere da protagonisti occorre spendersi. Ma questo, sì, costa.

- Dettagli

Martini, il coraggio dell'umiltà

di Armando Torno

Sono una sessantina i libri in commercio che recano la firma del cardinal Martini. Negli ultimi anni, soprattutto dopo il rientro da Gerusalemme, l'eminente biblista ha messo a disposizione di tutti la sua opera di «umile comunicatore della parola di Dio». Questa frase è di Ferruccio de Bortoli e si legge nella prefazione al libro di Aldo Maria Valli Storia di un uomo. Ritratto di Carlo Maria Martini. L'abbiamo presa in prestito perché spiega meglio di tanti discorsi le scelte di un porporato che, dopo essere stato successore alla cattedra di Ambrogio e di Carlo Borromeo, ha deciso di vivere sempre più in povertà. Nell'istituto dei gesuiti che lo ospita si è ritirato in due locali; sul campanello ha chiesto che fosse scritto semplicemente: «padre Carlo Maria Martini». In fondo, e lo ricorda in questo utilissimo libro Valli, il suo stile si potrebbe compendiare con una frase di Sant'Agostino: «È più importante insegnare agli amici l'umiltà che sfidare i nemici con la verità». Parole che unite a quelle del suo motto Pro veritate adversa diligere, ovvero «Per la verità scegliere anche situazioni sfavorevoli», spiegano la condotta e il carattere di un uomo di Chiesa tra i più significativi del nostro tempo. Il libro di Aldo Maria Valli non è semplicemente il risultato del lavoro e degli incontri di un protagonista della comunicazione, rappresenta qualcosa di più. Innanzitutto restituisce un'immagine «appropriata e completa» del cardinale, o meglio un «ritratto ragionato»; poi, come pochi altri, aiuta il lettore a orientarsi nelle scelte di un pastore «innamorato di Dio e della Chiesa» che dialoga continuamente con la società civile. Ferruccio de Bortoli nella prefazione sottolinea questo merito ricordando alcuni momenti di tale colloquio, ancora in corso: «Martini si è espresso coraggiosamente sulla necessità di una legge sull'interruzione delle cure per i malati inguaribili, il cosiddetto testamento biologico; ha aperto all'adozione dei single; si è posto il tema dei divorziati, fedeli ormai diventati invisibili alla liturgia». Insomma, ha toccato argomenti che «prima o poi la Chiesa dovrà affrontare». Valli non ha scritto un libro sul pensiero di Martini, ma ci offre una biografia che consente di conoscerlo più da vicino e di comprenderne il messaggio. Egli ha speso la sua vita per «una Chiesa credibile», a lungo si è interrogato sulla giustizia, ha sentito come nessun altro il dovere del dialogo - con i non credenti, con le altre fedi - che in una società globalizzata diventa indispensabile. Nelle pagine sono riprese mille situazioni, infiniti interventi, ma è certo che il lettore si commuoverà al dodicesimo capitolo. In esso è descritto un incontro tra l'autore e il cardinale, avvenuto all'inizio di febbraio di quest'anno. Nella semplicità delle due stanze ricordate, Valli vede Martini che sovente non riesce a parlare e combatte ogni giorno con il Parkinson. La malattia, comunque, non gli impedisce di scrivere, leggere, ricevere, testimoniare. Certo, nota i suoi occhi: da essi emana una luce che abbraccia l'interlocutore. Il cronista che lo ha incontrato tante volte, che in molteplici occasioni è rimasto colpito dal signorile portamento nelle cerimonie ufficiali e negli incontri privati, non sa nascondere la sorpresa: «La luce degli occhi... è una luce nuova, rispetto a come la ricordavo. Perché ha guadagnato un che di fanciullesco». Già, fanciullesco. Nel senso alto del termine. Non a caso riesce a meravigliare tutti per la semplicità che accompagna la sua ricerca. Nella prefazione al libro di Damiano Modena Carlo Maria Martini (Paoline 2005), lo stesso cardinale confessa: «Ho sempre pregato e prego perché sia un po' diminuita la mia ignoranza di Dio, dato che sento il pudore di chiedere che sia accresciuta la mia conoscenza di Lui». Frase scritta da uno studioso che fu il solo cattolico ammesso nel comitato scientifico del Greek New Testament, testo poi utilizzato nella XXVI e XXVII edizione del Nestle-Aland, riferimento per le traduzioni in tutto il mondo. O che ha indagato minuziosamente il papiro Bodmer 14, indispensabile per intendere una parte del Nuovo Testamento. Valli ricorda una frase del cardinale, sorta di bussola per orientarsi: «Ci sono tanti libri che portano il mio nome, ma io non li ho mai scritti né letti. Cose dette in qualche occasione, poi altri le hanno trascritte». Tali parole, da tener presenti anche per non smarrirsi nella società della comunicazione frenetica, vanno intese come ulteriore atto di umiltà di un uomo che ha vissuto per rendere testimonianza alla rivelazione di Dio. Il ritratto di Valli aiuta a non perdersi tra le pubblicazioni e le polemiche che inevitabilmente sono legate a un personaggio da decenni al centro dell'attenzione. Del resto, sottolinea de Bortoli, «Martini, in tutti questi anni, non ha mai cessato di venirci incontro, ci ha toccato occhi e lingua, proprio come fa Gesù nella guarigione del sordomuto». Sovente, dobbiamo confessarcelo, non riusciamo a parlare né a sentire, frastornati da notizie virtuali, disorientati da trappole mediatiche. Il cardinale «si è seduto accanto a noi» per aiutarci. Con lui abbiamo capito che non è più tempo di fingere. E ci ha messi in guardia - parafrasiamo San Paolo seguendo Valli - «dal vanto di fare gruppo, dal credersi forti perché si è in tanti». Ha semplicemente invitato tutti a dialogare e a saper ascoltare la Parola. Quella di Dio.

in “Corriere della Sera” del 14 settembre 2011

- Dettagli

Essere testimoni della Bellezza che salva nasce dal farne continua e sempre nuova esperienza: ce lo fa capire lo stesso Gesù quando, nel vangelo di Giovanni, si presenta come il "Pastore bello" (così è nell'originale greco, anche se la traduzione normalmente preferita è quella di "buon Pastore"): "Io sono il pastore bello. Il bel pastore offre la vita per le pecore... Io sono il bel pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, come il Padre conosce me e io conosco il Padre; e offro la vita per le pecore" (Gv 10,11. 14s). La bellezza del Pastore sta nell'amore con cui consegna se stesso alla morte per ciascuna delle sue pecore e stabilisce con ognuna di esse una relazione diretta e personale di intensissimo amore. Questo significa che l'esperienza della sua bellezza si fa lasciandosi amare da lui, consegnandogli il proprio cuore perché lo inondi della sua presenza, e corrispondendo all'amore così ricevuto con l'amore che Gesù stesso ci rende capaci di avere. Il luogo in cui questo incontro di amore bello e vivificante con il Pastore è possibile, è la Chiesa: è in essa che il bel Pastore parla al cuore di ciascuna delle sue pecore e rende presente nei sacramenti il dono della sua vita per noi; è in essa che i discepoli possono attingere dalla Parola, dagli eventi sacramentali e dalla carità vissuta nella comunità la gioia di sapersi amati da Dio, custoditi con Cristo nel cuore del Padre. La Chiesa è in tal senso la Chiesa dell'Amore, la comunità della Bellezza che salva: farne parte con adesione piena del cuore che crede e che ama è esperienza di gioia e di bellezza, quale nulla e nessuno al mondo può dare allo stesso modo. Essere chiamati a servire questa Chiesa con la totalità della propria esistenza, nel sacerdozio e nella vita consacrata, è un dono bello e prezioso, che fa esclamare: "Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, è magnifica la mia eredità" (Salmo 16,6). La conferma di questo ci viene dalla vita dei Santi: essi non solo hanno creduto nel "bel Pastore" e lo hanno amato, ma soprattutto si sono lasciati amare e plasmare da lui. La sua carità è diventata la loro; la sua bellezza si è effusa nei loro cuori e si è irradiata dai loro gesti. Quando la Chiesa dell'amore attua in pieno la sua identità di comunità raccolta dal "bel Pastore" nella carità divina, si offre come "icona" vivente della Trinità e annuncia al mondo la bellezza che salva. E' questa la Chiesa che ci ha generato alla fede e continuamente ha reso bello il nostro cuore con la luce della Parola, il perdono di Dio e la forza del pane di vita. E' questa la Chiesa che vorremmo essere, aprendoci allo splendore che irradia dall'alto affinché esso - dimorando nelle nostre comunità - attiri il "pellegrinaggio dei popoli" secondo la stupenda visione che i Profeti hanno della salvezza finale: "Alla fine dei giorni, il monte del tempio del Signore sarà eretto sulla cima dei monti e sarà più alto dei colli; ad esso affluiranno tutte le genti. Verranno molti popoli e diranno: Venite, saliamo sul monte del Signore, al tempio del Dio di Giacobbe, perché ci indichi le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri" (Is 2,1-3; cf. Mi 4,1-3; Zc 8,20s.;14,16; Is 56,6-8;60,11-14). Attraverso il popolo del "bel Pastore" la luce della salvezza potrà raggiungere tanti attirandoli a Lui e la Sua bellezza salverà il mondo.

Carlo Maria Martini, Quale bellezza salverà il mondo, 36-38

- Dettagli

L'investimento controcorrente in canonica

di Maria Teresa Pontara Pederiva

Gli occhi nerissimi e immensi della piccola Alanan - due anni il 1° settembre - sembrano spalancarsi ancor di più fino ad "abbracciare" la sorellina Winda, nata una settimana fa. Sarà compito di M. e F., i suoi genitori, gestire l'inevitabile "problema gelosia", anche se l'età ravvicinata semplificherà molto le cose. Ordinarietà quotidiana di una famiglia con due bimbe piccoline. Ma qui siamo ancora allo "straordinario". Una storia lunga e tutta loro ha condotto M. e F. dalla Guinea Bissau agli studi a Lisbona e poi tra le Alpi. Una storia forse simile a tante altre, una storia che parla di volontà di costruirsi un futuro migliore di quello di genitori e nonni, pur tra la nostalgia del distacco e l'approdo verso popoli e culture così differenti. Ma è una storia che parla anche di tenacia e di fiducia: tenacia di proseguire, stringendo i denti, perdendo sì il riposo, mai la dignità, e fiducia nelle proprie forze e in quanti s'incontrano sul proprio cammino, che condividano o meno la propria fede in un Signore che è Padre di tutti. Ma che ha sempre mostrato - come dice la Bibbia che essi conoscono bene - un'attenzione particolare per i poveri e gli umili. Tra M. e una laurea in informatica sta solo un esame e la revisione della tesi, per suo marito ancora gli esami dell'ultimo anno di Giurisprudenza. Entrambi studenti lavoratori: lei in una famiglia cooperativa - e c'era da scommetterci se la cooperazione è stata introdotta due secoli fa nell'ambito della solidarietà cattolica dal prete trentino Lorenzo Guetti - lui assistente alla scuola provinciale. Una "rete" di studio e lavoro che ha allargato quella di un piccolo nucleo di africani presenti in città, sparsi in diverse zone, e parrocchie. E due anni fa loro sono approdati in una comunità che stava per salutare il parroco, in pensione, al rientro nella sua terra lombarda.

Canonica vuota, perché la parrocchia veniva assunta dalla comunità religiosa presente in loco. Che fare di quei locali che restavano chiusi per gran parte della giornata? Qualcuno aveva suggerito un affitto che poteva rivelarsi redditizio - a metà strada fra ospedale e università - ma il nuovo parroco aveva un'altra idea, che ha incontrato il favore del consiglio pastorale. Se il nome "canonica" ormai da qualche mese - complice la ristrutturazione (ancora da pagare) - era cambiato in "casa parrocchiale", perché non far sì che ad un nome si associ una realtà? In una casa (non proprio "di cartone") abita una famiglia e ... M. e F. erano quelli "giusti". Un affitto può aspettare, basta un minimo impegno di custodia, tipo controllare la chiusura serale della porta. Ma la testimonianza di una famiglia che "abita" i locali della parrocchia vale molto più di ogni assegno. Del resto non è vissuta per qualche anno una coppia di coniugi, insieme al vescovo? Non si "allargano" alcune comunità religiose affiancandosi all'ospitalità fissa di laici con cui condividono momenti di preghiera, i pasti, il lavoro? Il nostro piano pastorale guarda per un triennio all'icona dei discepoli di Emmaus, che tra parentesi alcuni esegeti "leggono" come una coppia che rientra nella propria casa per la cena. (...) Ricordando quelle parole: "Il forestiero dimorante fra di voi lo tratterete come colui che è nato tra di voi" (Levitico 19,34). Stranieri e profughi come "vicari di Cristo", dice il teologo spagnolo Josè Gonzalez Faus pensando alle parole del Giudizio. Poi capita, talvolta, che sia proprio lo straniero a insegnarci qualcosa: "Non si è trovato chi tornasse a render gloria a Dio all'infuori di questo straniero?" (Luca 17,19). E Alanan, Winda e i loro genitori hanno tanto da insegnarci. Davvero. Perché la loro presenza è già un "annuncio".

- Dettagli

La nostra grande colpa come cristiani non è che dopo duemila anni ci siano ancora dei poveri, ma che sia umiliante e vergognoso fare il povero in terra cristiana, e che qualche forma della nostra carità ne abbia ribadito la vergogna. Metterli davanti, ai primi posti, una volta tanto: potrebbe anche essere una messa in scena. Mi pare che ci fosse un giorno dell'anno in cui gli stessi schiavi venivano serviti a tavola dai padroni. Ma il giorno appresso si era da capo. Gesù li mette davanti; ma c'è anche lui coi poveri, povero come tutti e dì più. Egli non è uno spettatore: fa il povero, è il Povero. E l'onore e la dignità gliel'ha confermata al povero in questa maniera: non genericamente, alla povertà, ma a ciascuno, poiché egli è in ciascuno che ha fame e sete, che è senza casa e senza vestito, malato e prigioniero... come in un ostensorio. L'ostensorio viene portato dal sacerdote più in alto in gerarchia. Il povero che porta l'ostensorio di Cristo non è più l'ultimo, ma il primo; e allora lo si mette a tavola e si è felici di servirlo, perché da questo servizio dipende la nostra salvezza. "Se ci vuol tanto bene, a noi poveri, perché non ci fa tutti ricchi?". Ricchi! E diciamo questa magica parola, come se dicessimo: felici! Se la ricchezza fosse sinonimo di felicità, avremmo ragione di dire a Cristo: "Che ne facciamo di un onore e di una dignità che non rendono?". Ma non è così. E dell' illusione che ci manca, ci compensa col metterci al primo posto ovunque, in chiesa e in paradiso. E "perché non veniamo meno lungo la via", dice agli altri, che si sono fatti padroni dei beni di tutti, che non li possono tenere o che li possono tenere solo al patto che siano di tutti e che li amministrino come fa la mamma, che prima serve i figliuoli e, se n'avanza, quel poco che sopravanza, se lo tiene. Il di più è per i figliuoli, lo dà ai figliuoli. Non so se questo è il significato comune della parola del Signore: "Il di più datelo ai poveri". So però che quando nel nostro cuore entra un grande amore, l'ultimo posto è il nostro, e la misura "non misurata, scossa, sovrabbondante" va a finire dove pure il nostro cuore riposa. Gesù, con noi poveri, ha fatto così: i santi hanno fatto così. Chi ama Cristo nei poveri non conosce certe difficoltà esegetiche, che sono piuttosto del cuore che del linguaggio. Quando il cuore non vuole capire, allora ci si fa precedere dalla ragione, che assai di rado capisce le ragioni che solo il cuore può capire.

don Primo Mazzolari, Il compagno Cristo [1945]

- Dettagli

Ero già vivo dieci anni fa, l'11 settembre 2001.

E avevo già la televisione e il pc: le ho viste anch'io quelle immagini, sentite quelle voci.

Ho pregato allora e oggi.

Trovo che sia giusto non perdere la memoria,

delle cose belle e di quelle brutte.

Ma non mi piace l'enfasi.

Ci sono un'infinità di tragedie

(basterebbe la sofferenza di una persona per fare una tragedia)

e tante di proporzioni enormi,

ma non tutte vengono ricordate così.

Vorrei più uguaglianza

nel rispetto del dolore

e preghiere e misericordia e perdono per tutti.

don Chisciotte

11 settembre 1973 Golpe di Pinochet in Cile. Il generale Pinochet, alla guida dell'esercito, prese il potere con un colpo di Stato, l'11 settembre 1973, cingendo d'assedio il Palazzo Presidenziale, attaccandolo via terra e bombardandolo con dei caccia Hawker Hunter di fabbricazione britannica. Allende morì nel corso dell'attacco. (...) Pinochet si mosse subito per consolidare il suo controllo contro ogni opposizione. Il 13 settembre, la giunta militare sciolse il Congresso. Nel frattempo, progettando l'eliminazione di tutte le forze di opposizione lo Stadio Nazionale venne temporaneamente converito in una immenso campo di concentramento. All'interno dello stadio, in quei mesi, avvenivano torture e interrogatori violentissimi, moltissime donne vennero stuprate dai militari addetti al "campo". Approssimativamente 130.000 individui vennero arrestati nei seguenti tre anni, con il numero di "scomparsi" (desparecidos) che raggiunse le migliaia nel giro di pochi mesi. (continua)

Somalia, la tragedia infinita: "Esodo senza precedenti". E' una tragedia senza fine quella che colpisce la Somalia con centinaia di persone in fuga dal paese. Da mesi carestia e siccità mettono a rischio la vita di 13 milioni di individui in tutto il Corno D'Africa. Secondo l'Onu si tratta della più grave crisi di questo tipo negli ultimi 60 anni: coinvolge 3,2 milioni di persone in Kenya, 2,6 in Somalia, 3,2 in Etiopia, ma anche migliaia di persone in Eritrea e a Gibuti. (continua)

Il massacro di Srebrenica è stato un genocidio e crimine di guerra, consistito nel massacro di migliaia di musulmani bosniaci nel luglio 1995 da parte delle truppe serbo-bosniache guidate dal generale Ratko Mladic nella zona protetta di Srebrenica che si trovava al momento sotto la tutela delle Nazioni Unite. Compiuto anche sull'appoggio dei gruppi paramilitari guidati da Arkan[6], è considerato uno dei più sanguinosi stermini avvenuti in Europa dai tempi della seconda guerra mondiale: secondo fonti ufficiali, le vittime del massacro furono 8.372, sebbene alcune associazioni per gli scomparsi e le famiglie delle vittime affermino che furono oltre 10.000. (continua)

Il genocidio del Ruanda fu uno dei più sanguinosi episodi della storia del XX secolo. Dal 6 aprile alla metà di luglio del 1994, per circa 100 giorni, vennero massacrate sistematicamente (a colpi di armi da fuoco, machete (pangas) e bastoni chiodati) tra 800.000 e 1.000.000 persone. (continua)

Morti civili in Afghanistan nel solo 2010: il Rapporto dell'Onu, elaborato insieme alla Commissione indipendente afghana per i diritti umani, attesta cifre alla mano che il 2010 è stato, con 2.777 vittime, l'anno più cruento per i civili nel decennale conflitto. (continua)

- Dettagli

Piccoli Buddha crescono

di Stefania Falsini